Dans les phares du raz de Sein : la solitude des gardiens

Par Noël Le Hénaff

Après nous avoir conté l’épopée de la construction des phares du raz de Sein), Noël Le Hénaff évoque ici la rude condition de leurs gardiens. Un siècle d’aventures, de privations, de frayeurs, d’héroïsme parfois et surtout de solitude. Car ces marins immobiles, prisonniers de leurs tours de pierre, sont à la merci de la mer et des hallucinations que parfois elle suscite. Faisant la part des légendes et des faits avérés, l’auteur nous dit la vie de ces hommes et de ceux qui assurent leur relève : la panique des deux invalides corses claquemurés dans le phare de la Vieille assailli par les déferlantes, la misère de la famille Quéméré établie au Tévennec, cet îlot maudit où tant de gardiens ont perdu la raison, le huis-clos tragi-comique des gardiens d’Armen et des soldats allemands pendant la dernière guerre… Autant d’anecdotes qui font la mémoire de cette profession aujourd’hui en voie de disparition. Désormais, il suffit en effet d’appuyer sur la touche d’un minitel pour allumer à distance le feu d’Armen, une véritable révolution technologique qui marque la fin de la présence humaine dans les phares et fera l’objet d’un prochain article.

Nul n’aborde le raz de Sein sans appréhension. Outre les dangers bien réels d’une chaussée de roches traversée de violents courants, cet endroit semble parfois suer l’angoisse. Univers de prédilection des âmes damnées, selon les anciens, l’irrationnel y plane et le mystère s’y épaissit au cœur de l’hiver, quand les ombres s’allongent au « soleil des loups ».

C’est au cœur de ce monde fascinant et parfois infernal que vont devoir vivre les gardiens de phare. Claquemurés dans leur spirale de pierre gravitant vers le ciel, voici les stylites (1) des temps modernes, condamnés volontaires à des huis-clos qui peuvent devenir insoutenables, quand les mots se tarissent, usés par le cafard, quand la pensée s’évade au-delà de l’impossible relève.

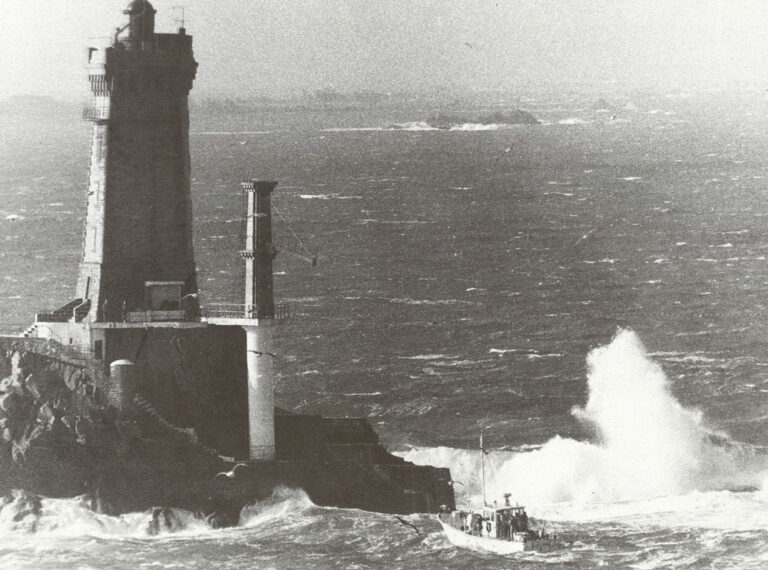

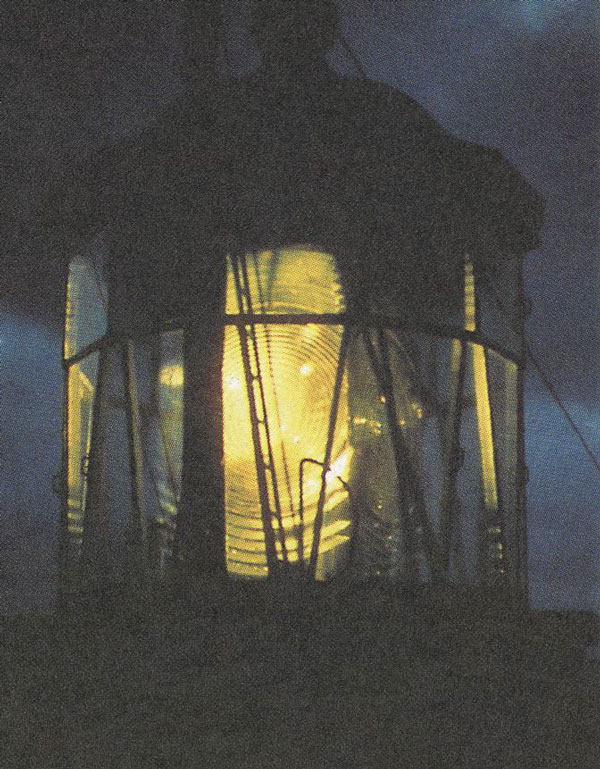

Mais bientôt tout cela ne sera plus, ni les joies, ni les peurs de ces hommes qui gardaient le feu. L’heure est à l’automatisation. Depuis le 10 avril 1990, il n’y a plus âme qui vive dans la tour d’Armen. Et la lanterne de la Vieille qui vient d’être électrifiée — c’était le dernier feu au monde fonctionnant au gaz de pétrole — pourra bientôt, elle aussi, se passer de gardien, après l’autre phare finistérien du Four, et avant celui de Kéréon.

Alors que s’achève cette épopée qui aura duré un siècle, il faut dire la vie de ces marins immobiles, évoquer, avant qu’elle ne s’estompe, l’image mythique du gardien de phare enflammant le manchon à pétrole de la lampe de cuivre, tandis que, libérée par son contrepoids, la lanterne commence sa rotation qui ne s’achèvera pas avant l’aube.

Le recrutement

Au XVIIIe siècle, la fonction de gardien était généralement confiée à des retraités. Anciens militaires, marins de l’État, du commerce ou de la pêche, ils avaient souvent soixante-cinq ans révolus. C’est dire si le service était irrégulier ; les plaintes des navigateurs irrités par des feux éteints étaient monnaie courante.

Au cours du siècle suivant, de nombreux phares sont érigés — dont plusieurs en pleine mer — et pour gérer ce parc, force est d’améliorer le recrutement. Désormais, « les gardiens allumeurs seront choisis par l’entrepreneur des travaux agréé par l’administration et commissionné par le préfet ». Ces hommes devront justifier de certificats de bonne moralité, savoir lire et écrire et être courageux. Ils prêteront serment devant l’autorité judiciaire.

Les candidats ne manquent pas. En ces temps de misère, la perspective d’un travail stable, quel qu’il soit, suscite bien des convoitises. La pression est telle que les ingénieurs sont bien vite débordés par diverses autorités supérieures qui ne se privent pas de recommander leurs protégés, sans se soucier outre mesure de leur aptitude à remplir leur mission.

Plus tard, le recrutement va être sensiblement assaini par la publication du décret du 17 août 1853. Celui-ci définit en quelque sorte le « profil » du candidat qui devra désormais : être français, âgé de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus, n’être atteint d’aucune infirmité qui s’oppose à un service actif et journalier — un examen de la vue est obligatoire —, être porteur d’un certificat de bonne vie et mœurs, savoir lire et écrire et posséder les premiers éléments de l’arithmétique. Enfin, la préférence sera accordée aux anciens militaires — qu’ils soient marins ou non — et les candidats nommés par le préfet du département, sur proposition des ingénieurs.

Ce décret fondateur de la profession de gardien de phare fera toutefois l’objet d’adaptations dommageables, émanant généralement de l’administration centrale, peu au fait des nécessités du service. C’est ainsi que le métier de gardien de phare a pu être intégré, à l’instar de celui de garde-champêtre ou de facteur, dans la liste des emplois réservés aux mutilés de la Grande Guerre (loi du 30 janvier 1923). On verra alors dans les phares d’anciens « poilus » ayant perdu le bras ou la jambe à Dixmude ou à Verdun.

Il faudra le drame des deux Corses mutilés de guerre, isolés sur le phare de la Vieille assailli par les tempêtes de décembre 1925 (lire plus loin), pour émouvoir l’opinion et remettre en cause ce « privilège » qui pouvait condamner des personnes handicapées à une activité aussi pénible et périlleuse. Le 1er septembre 1927, un nouveau décret, abrogeant celui de 1923, imposait que les candidats à l’emploi de gardien de phare aient une bonne condition physique, sachent nager et manœuvrer une embarcation.

Pour autant, on verra encore de nombreux médecins, ignorant tout du métier, continuer à déclarer des mutilés de guerre aptes au service des phares. Les uns feront très bien leur travail — mais au prix de quelles souffrances ? —, d’autres en seront incapables ; titulaires du poste, ils devront être doublés par des auxiliaires dont la carrière se trouvait ainsi bloquée.

Les vedettes et leurs pilotes

Au début, les relèves et le ravitaillement des phares du raz de Sein sont assurés par un patron de barque lié par convention aux Ponts et chaussées. De 1902 à 1919, le Sénan Jean-Noël Rozen, patron du « pigouyer » (canot goémonier) Avec l’Aide de Marie, fait ainsi le service d’Armen, de la Vieille et de Tévennec (jusqu’en 1910 pour ce dernier). Chaque voyage « utile » lui rapporte 45 francs, sous réserve de l’effectuer intégralement les 1er, 11 et 21 du mois; à quoi s’ajoutent 20 francs pour le phare de Tévennec (les 2 et 15 du mois), et 30 francs pour celui de la Vieille (à la demande). En cas de retard de plus de 24 heures sur la date prescrite, la rétribution est amputée d’un quart, sauf cas extrême. De plus, les pertes ou détériorations de marchandises sont à la charge du patron-ravitailleur. Enfin, les tentatives infructueuses ne sont pas rétribuées, au grand dam de l’équipage.

De 1922 à 1926, c’est Jean-Noël Spi-nec, un autre Sénan, qui, avec ses trois matelots et son mousse, assure les relèves d’Armen et de Tévennec à bord du Saint Thomas. Ce bateau de douze mètres était la seule chaloupe pontée de l’île et de la pointe du Cap-Sizun. Dans le même temps, le phare de la Vieille est relevé par le canot Les Trois Amis de Clet Coquet, un patron de Lescoff.

La Déesse des Flots, patron Jean Rohou, prend le relais, suivie par la Sainte Flore de Jean-Marie Porsmoguer, surnommé « le Vieux ». Avec lui s’achève l’ère des patrons privés. A partir des années trente, les pilotes seront fonctionnarisés. De 1930 à 1933, les relèves sont assurées par la Morgane, une vedette équipée de deux moteurs à essence Béttus Loire, commandée par Pierre Goaster. Celle-ci est bientôt remplacée par la Velléda, première unité d’une famille qui en comptera quatre. Construit à Arcachon et propulsé par un moteur DB 6 de 72 chevaux, ce bateau non ponté est pris en main par Jean-Marie Porsmoguer, fils du « Vieux ».

En 1940, la Velléda et son patron gagnent l’Angleterre où ils demeurent durant toute la guerre. Pendant cette période, c’est la Malven commandée par Louis Guilcher, alors maire de Sein, qui assure la relève. Le 24 décembre 1942, cette vedette à essence chavire à Armen, précipitant à la mer les Français et les Allemands qu’elle transporte ; plus de peur que de mal, car le bateau et ses passagers seront sauvés. De retour à Sein en 1946, Jean-Marie Porsmoguer, à la barre de la Velléda, assure les relèves jusqu’en 1950, année de sa retraite.

Entre-temps, en février 1949, une seconde Velléda est entrée en service ; la première du nom, rebaptisée La Helle, étant basée a Argenton. Hélas, le 24 octobre, huit mois seulement après sa mise en service, la nouvelle vedette rompt sa chaîne de mouillage et va se briser sur les rochers de Pors-Peron, en Beuzec-Cap-Sizun. La Helle est alors rappelée à Sein. Le 12 juillet 1950, en dépit de ses vingt-deux ans, Henri Le Gall en prend le commandement, bénéficiant ainsi d’une dérogation de deux ans (car il faut avoir vingt-quatre ans pour être patron).

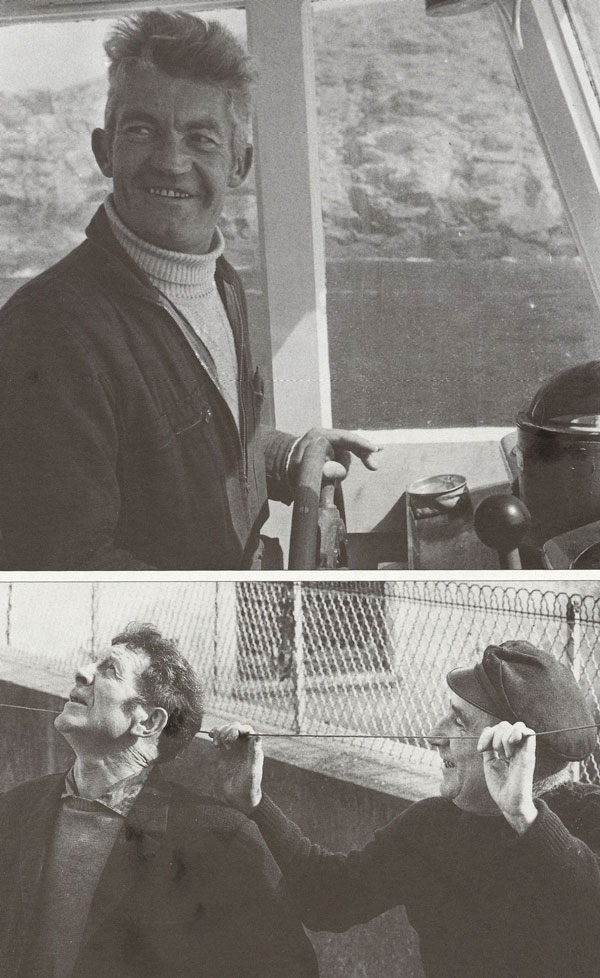

Moins d’une année plus tard, alors que La Helle est sur le point d’être vendue à un boucher de Quiberon, une troisième Velléda est confiée à ce jeune patron qui la commandera sur la route des phares jusqu’au 8 décembre 1968 — il la conduira un an plus tard à Ouistreham. Une quatrième Velléda est en effet venue prendre la relève. Fait exceptionnel, cette vedette pontée — enfin 1 —, construite à Bordeaux, est due à Henri Le Gall, le patron sénan qui en a lui-même dessiné les plans et conçu les aménagements.

Henri Le Gall reste fidèle à cette unité jusqu’à son départ en retraite, en mars 1983. Cette dernière Velléda, basée à Brest, et la Blodwen, basée à Ouessant, se partagent désormais le service, sous les ordres de plusieurs pilotes : René Bihannic, Jean-Paul Le Gall, Stéphan Perhirin ou Jean-Claude Morvan. Enfin, Bernard Colleter commande la chaloupe Ile de Batz

Les relèves

Juste avant l’automatisation d’Armen, la relève des phares du raz de Sein se faisait, toutes les semaines selon un programme que seul le mauvais temps pouvait bousculer : le phare de Sein était relevé chaque mardi, ceux d’Armen et de la Vieille chaque jeudi en hiver et chaque vendredi en été.

A Armen, la vedette doit se présenter trois quarts d’heure avant l’étale. Une main sur la barre, l’autre sur la manette des gaz, le patron met son bateau « sur ses rails », à quelques dizaines de mètres du phare. Attentif, il surveille les vagues qui déferlent sur le rocher par séries de trois. Dès que la seconde lame est passée, il met les gaz pour stopper à quelques mètres du phare dans l’écume laissée par la troisième lame qui vient juste de se briser.

Tout se passe alors très vite, dans l’intervalle de quelques minutes séparant les cycles de déferlantes. Debout à l’avant de la vedette, solidement campés sur leurs jambes pour parer le roulis, les marins saisissent le « ballon » suspendu à un filin qui se balance depuis la potence du phare. On passe d’abord les vivres, puis le gardien montant, à moins qu’entre-temps la vedette ait dû battre arrière pour éviter une nouvelle série de déferlantes.

Ici, l’erreur n’a pas sa place. Il faut savoir quand envoyer ou recevoir le gardien, en veillant à ce que le filin reste toujours tendu. Une fois parvenu à pied d’œuvre, le gardien montant remplace son camarade au treuil. Reste à descendre le gardien relevé, et à faire le plein d’eau, de pétrole et de gazole. Un dernier geste, quelques mots et la vedette repart pour d’autres ne relèves jamais gagnées d’avance sur les tours de l’Iroise.

« Il y a des jours, explique Henri Le Gall, où l’on ne passe pas, où l’on sait à l’avance qu’il faudra faire demi-tour. Mais il faut y aller quand même, pour montrer aux copains que l’on fait de notre mieux, qu’on ne les laisse pas tomber. Il faut toujours aller au bout du possible. »

Bien sûr, depuis le temps qu’il les emmène sur sa Velléda, Henri Le Gall s’est lié d’amitié avec les gardiens et il n’en par-là jamais sans émotion. « Jean Vichon et Germain Carval, tous deux du village de Lescoff, sont entrés aux Phares en 1945. Jean a fait toute sa carrière sur la Vieille. « Je suis le vieux de la Vieille », disait-il. Après dix-sept ans sur la tour d’Armen, Germain est venu le rejoindre. Ensemble, ils feront équipe pendant quatorze ans. Ils se complétaient : la joie de vivre, l’humour de Jean compensaient la nature plus secrète de Germain qui parlait peu. Ils ont disparu tous les deux aujourd’hui. L’après-midi de mon départ en retraite, j’accompagnais mon ami Jean à la tombe. »

Pendant sa carrière, Henri Le Gall a aussi connu quelques frayeurs. « Le 14 mars 1964, se souvient-il, un des gardiens d’Armen avait été emporté par une lame. Son compagnon avait perdu les pédales et lancé un appel de détresse. Nous avions appareillé aussitôt. Et la Velléda avait abordé le phare en pleine nuit. Heureusement, car la mer était blanche et si j’avais vu ça de jour, jamais je n’aurais osé y aller ! Une autre fois, c’était le 28 janvier 1971. On était au pied de la Vieille et la Velléda a reçu un paquet de mer et s’est couchée à 90 degrés. Jean-Louis

Malgorn, mon matelot, et le gardien Jean Vichon ont été précipités à la mer. Par chance, j’ai réussi à reprendre le contrôle et à récupérer, non sans mal, les deux naufragés. » Ce coup de maître lui vaudra la Légion d’honneur.

Tempêtes sur la Vieille

Les Sénans avaient encore en mémoire les raz de marée de 1865 et 1879, lorsque survint celui de décembre 1896. Sur les côtes bretonnes, la tempête qui sévissait depuis le début du mois avait déjà causé la perte de plusieurs bateaux et de leur équipage. Partout des vagues monstrueuses menaçaient les ouvrages portuaires.

« En hem zraill » (le raz se broyait). La houle qui attaquait l’île de Sein giclait son écume à des hauteurs vertigineuses. « Nous étions là comme au fond d’une cuvette », commenta le docteur Prigent. C’était un 5 décembre, comme les deux précédents raz de marée. On se rappelait du premier, qui avait eu lieu de nuit, et du second, qui avait été accompagné d’averses de neige et de grêle. Celui-ci allait se manifester pendant la journée, mais avec une telle violence que la mer défonça la digue de Beg ar Ralé, inondant les maisons du Poul. Par bonheur, la digue de Lengana, abritant la flottille de pêche, résista.

Mais que se passait-il là-bas, dans le raz noyé dans la boucaille ? Le phare de la Vieille s’était éteint la nuit précédente et, depuis six heures, seule une faible lumière vacillante brasillait au sommet de la tour. Première défaillance après sept ans de bons services. Voici le témoignage des gardiens, consigné dans leur journal de bord :

« Le 4 décembre 1896, dans l’après-midi, un coup de mer défonce un panneau de la lanterne du côté Ouest et Nord-Ouest, ainsi que douze secteurs et deux panneaux en fer côté Est. Un de ces derniers est tombé à la mer. Malgré la tempête, nous avons pu boucher les panneaux avec les matelas de nos lits. Nous avons terminé de boucher les encadrements à 5 h 50. Ayant nos secteurs blancs Nord et Sud intacts, nous pouvions encore être utiles aux navigateurs. A six heures, nous avons allumé le feu en le conservant jusqu’au jour. »

Pendant cette nuit d’enfer, la tourelle voisine de la Plate était littéralement décapitée. Mais la tempête n’en serait qu’indirectement la cause. Selon M. Le Corvaizier, un steamer aurait donné sur l’édifice avant de couler corps et biens.

Trente ans plus tard, la Vieille allait à nouveau défrayer la chronique. Mondoloni et Terraci, les deux gardiens qui avaient pris leur fonction en cette année 1925, sont deux mutilés, rescapés de la Grande Guerre. Le premier n’a plus l’usage de son bras droit dont les muscles ont été sectionnés par un éclat d’obus; le second a une balle dans le corps, que les chirurgiens n’ont pu extraire; tous deux ont de surcroît un poumon perforé.

Dès qu’ils découvrent le phare où ils vont devoir travailler, avec son escalier de cent vingt marches menant de la réserve de pétrole à la salle de veille, ils se rendent compte que la charge est au-dessus de leurs forces. Ils font l’impossible pour faire valoir leur incapacité. En vain. L’administration leur oppose une fin de non-recevoir, jugeant les plaideurs bien ingrats de mépriser ainsi une place de choix qu’ils ont désirée au point de faire appuyer leur candidature par diverses personnalités, selon l’usage alors en vigueur.

En cette mi-décembre 1925, ils sont donc à leur poste, dans la tour suintante d’humidité, rêvant sans doute au bon soleil de leur fie natale, lorsque le raz se met à bouillir. Dans l’atroce hurlement du vent, le paysage se noie sous l’explosion des vagues tandis qu’une pluie glacée crépite sur les vitres. Dans la cohue des lames qui l’assaillent, la tour disparaît jusqu’à la lanterne. De l’ le de Sein, on observe que le feu ne fonctionne plus normalement, et l’on s’inquiète d’autant plus que le gardien-chef, Jean-Noël Kerninon, est alors en congé. Les deux Corses sont donc livrés à eux-mêmes. Impossible de les relever.

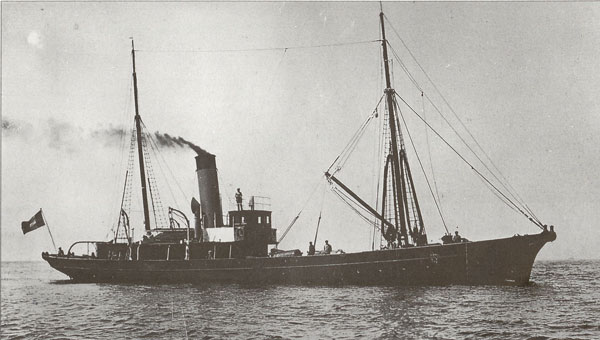

Le mauvais temps va durer plusieurs semaines. Le 11 février, alors que la mer est encore agitée, le baliseur Léon Bourdelles tente une première intervention. Stoppé à quelques encablures du phare, il met une embarcation à l’eau pour accoster la roche. Mais la joie des Corses sera de courte durée. Dans son rapport, l’ingénieur Crouton précise qu’il a pu atteindre l’escalier, mais que, malgré les cris des deux mutilés, il a dû rebrousser chemin en catastrophe, son embarcation ayant failli sombrer sous l’assaut de trois paquets de mer successifs : « Nous avons redescendu précipitamment les marches que nous venions de monter et avons réembarqué en nous laissant glisser sur un bout de filin. Nous sommes rentrés à bord trempés jusqu’aux os. »

Le surlendemain, le Léon Bourdes tente à nouveau, sans succès, de se porter au secours des malheureux. Le 14 février, à la faveur d’une embellie, il parvient à s’approcher du phare et à passer un sac de vivres aux deux gardiens prisonniers. Ceux-ci font une brève apparition à l’extérieur, mais, menacés par la mer, ils doivent vite s’enfermer à nouveau. Selon un observateur, « ils étaient noirs comme des démons, les vêtements en lambeaux ».

Alors qu’on commence à s’inquiéter sérieusement pour les deux gardiens corses, un autre drame vient secouer l’opinion. Dans la nuit du 19 au 20 février, La Surprise, une goélette de Paimpol, immatriculée à Saint-Servant et venant de Bilbao avec un chargement de sel, se met au plain entre Pors Loubous et le Loch.

Clet Normand, qui habite au Dreff, un hameau dépendant de Plogoff, s’en souvient fort bien. Selon son témoignage, recueilli en 1984, un dimanche de février 1926, il vit la mâture d’un navire dépasser de l’eau à Carrek Pors Ar Leonard. Il alla à la côte et découvrit deux cadavres entièrement dévêtus. Les autres membres de l’équipage — ils étaient huit à bord — avaient été précipités au fond d’une grotte, en contrebas, et il fallut attendre la marée d’équinoxe pour découvrir leurs dépouilles.

Toujours selon ce témoin, le jour du naufrage, la mer était très grosse, avec une forte houle de Suroît. En revanche, il n’y avait plus un souffle de vent ; c’était la calmasse. Ainsi s’explique probablement ce naufrage. La goélette, dépourvue de moteur auxiliaire, aura été jetée à la côte par la houle et totalement détruite dans le ressac pendant la nuit.

Bien sûr, les journaux à sensation feront leur miel de ce naufrage. Certains d’entre eux prendront même un malin plaisir à romancer l’événement, peignant la scène avec un réalisme morbide, décrivant les cadavres rejetés sur le sable de la baie des Trépassés, allant jusqu’à parler d’un cœur arraché à la poitrine de l’un des matelots.

Sur place, on s’interroge. Les marins racontent que le phare de la Vieille s’est maintes fois éteint, que la sirène de brume ne fonctionne pas normalement. La rumeur est amplifiée par l’envoyé spécial de La Dépêche de Brest, qui est également correspondant de L’Intransigeant : les défaillances de la Vieille expliquent-elles le naufrage de La Surprise ?

Prisonniers de leur tour, Mondoloni et Terraci sont au désespoir. Le 26 février, leur pavillon est en berne. Une nouvelle expédition est tentée. Le Léon Bourdelles, détourné d’une mission dans le Nord du département, fait route sur Sein où il doit embarquer Nicolas Malgorn, le gardien-chef d’Armen — relevé depuis seulement quatre jours, après soixante-treize jours d’exil forcé dans son phare. Il fera équipe avec son collègue Jean-Noël Kerninon, de Bestrée, pour remettre la Vieille en état. Hélas, l’état de la mer ne permet pas d’approcher le phare.

Depuis plusieurs jours, dans le petit port de Bestrée, au Sud de la pointe du Raz, Clet-Henri Coquet, patron du ravitailleur Les Trois Amis, et son équipage -Pierre Plouhinec, Jean Thomas, André Thomas père et André Thomas fils -sont eux aussi sur le pied de guerre. Le 28 février, deux jours après la dernière tentative du Léon Bourdelles, la barque appareille malgré la mer hachée et des creux qui, dans le raz, atteignent parfois dix mètres. Cap sur la Vieille. Une fois à l’aplomb du rocher, Jean-Noël Kerninon et Pierre Coquet, le fils du patron, parviennent à se saisir de l’orin frappé sur l’échelle d’accostage et à débarquer. Une fois dans la tour, ils découvrent deux hommes à bout de forces qu’ils parviennent à porter jusqu’au bateau. Après quoi ils remontent dans le phare pour le remettre en route.

Le lendemain, une embarcation du Léon Bourdelles, commandée par Pierre Lescop, parvient à son tour à débarquer une équipe sur la Vieille. Après un bain forcé, l’ingénieur Crouton, accompagné du chef-mécanicien Léon-Victor Chaumeil et du matelot Charles Louarn font l’inventaire des dégâts et procèdent aux réparations les plus urgentes. Ils regagnent leur bord quelques heures plus tard, profitant de la renverse du courant.

Cette affaire des mutilés corses fit grand bruit. En ordonnant la relève des deux gardiens, alors que, selon la règle, l’un d’eux aurait dû rester à son poste, l’ingénieur Coyne voulait « attirer l’attention sur les dangers d’affecter des mutilés de guerre à la garde des phares en mer ». Et il y réussit, car la question fut évoquée au Parlement — notamment par l’avocat corse Victor de Moro-Giafferi -qui, le 1 er septembre 1927, décida d’interdire l’emploi des mutilés dans les phares en mer.

Par ailleurs, une enquête sur le fonctionnement du phare de la Vieille durant la tempête de février établit que les deux malheureux gardiens corses avaient assuré leur service jusqu’au bout et qu’ils n’étaient en rien responsables du naufrage de La Surprise.

Pour autant, la Vieille n’a pas fini de défrayer la chronique. Le 11 avril 1926, alors que la mer était belle, une équipe d’ouvriers débarquée sur le rocher pour consolider l’embarcadère est littéralement assommée par une subite déferlante qui, dans le même élan, chavire la barque que les hommes venaient de quitter. Par chance, tout le monde pourra être secouru.

Trois ans plus tard, en novembre 1929, le phare est une fois encore coupé du monde. Noyée sous des rafales de pluie, la tour est à peine visible. La relève n’a pu avoir lieu le 18, comme prévu. Les gardiens Malgorn et Marzin vont assurer leur service pendant quarante-cinq jours, dans un édifice que la mer en furie semble s’acharner à détruire.

« Le 5 courant, à 18h, écrit Malgorn dans son rapport, la première pierre de taille de la murette Ouest de la porte d’entrée du phare a été enlevée par une forte vague et le restant de cette murette a subi le même sort durant la nuit en faisant bien des dégâts aux rambardes qui ont été arrachées par les pierres en roulant. Dans la nuit du 5 au 6, à 3h du matin, les haubans Nord de la poutre -poutre en fer dite « Temperley » qui sert au ravitaillement — ont commencé de casser sous la violence de la mer. A basse mer, nous sommes descendus par l’échelle de combat pour nous rendre compte des avaries occasionnées pendant la nuit et nous avons constaté que les chaînes ont cédé à peu près au milieu et que la poutre a été tordue à sa partie la plus proche du phare, par le choc des paquets de mer. Hissé le signal numéro deux à 8h30. (…)

« Dans la nuit du 6 au 7, la tempête faisait tellement fureur que la galerie a été inondée. Nous avons dû rester toute la nuit debout pour éponger l’eau qui nous venait de la porte de la galerie et la lanterne et pour dégager le matériel qui se trouvait dans les armoires du bureau qui n’était qu’une flaque d’eau. A 5h, Marzin a pu aller se reposer, la mer ayant un peu calmi.

« Le 7 au matin, nous nous sommes aperçus que le boulon de retenue de la poutre au support du phare a été enlevé ; mais il nous est impossible de descendre pour raidir les haubans du côté Sud et empêcher la poutre de jouer. Si ce temps continue, je crains que la poutre vienne à se déboîter et à briser notre mât de charge ainsi que le moteur de ravitaillement. »

En dépit de ces dégradations causées par une mer énorme — le directeur des Phares écrira à son ministre que « les vagues s’élevaient à trente-trois mètres au-dessus du niveau des plus hautes mers » —, le phare s’allumait chaque soir. Lorsqu’enfin le baliseur put débarquer sur le rocher, le 16 décembre, et que les gardiens furent informés de l’inquiétude dont ils étaient l’objet, Malgorn répliqua en éclatant de rire : « Et pourquoi ? Il nous restait encore 35 kilos de biscuits de mer, 20 kilos de lard salé, 150 kilos de pommes de terre, 400 litres d’eau potable… de quoi étaler un bon bout de temps. »

Cette aventure mettra toutefois en évidence la précarité des moyens de communication des phares isolés, dont les gardiens ne disposent que de signaux visuels pour informer la terre de leur situation. On parlera alors d’équiper ces édifices de téléphone sans fil. On envisagera même — déjà I — de remplacer les gardiens par des appareils automatiques.

La malédiction plane sur Tévennec

Émergeant à environ trois milles dans le Noroît de la pointe du Van, le rocher de Tévennec a toujours été associé à l’irrationnel. Lieu de conjuration dans la tradition celtique, il pourrait être l’une des « portes étroites » imaginées par Lovecraft. Nul ne semble pouvoir aborder ce rocher sans angoisse. Selon la mémoire populaire, les ouvriers qui y érigèrent un phare (1869-1874) étaient terrorisés par des phénomènes étranges, diaboliques.

« La nuit, des hurlements de terreur, éclats de bagarres, de rires déments, dominaient le ressac… Parfois, des êtres, pâles lueurs, titubaient sur la roche, dressaient des croix pour s’y suspendre ensuite… A maintes reprises, le couvercle de la citerne fut soulevé et retrouvé à plusieurs mètres, comme projeté et sans explication valable. »

Une fois bâtis le phare et sa maisonnette, l’administration jugea qu’un seul gardien était amplement suffisant pour entretenir le feu. Henri Guézennec, le premier ermite de Tévennec, ne supporta pas la solitude et sombra dans la démence. La nuit, il affirmait entendre des voix lui répétant en breton : « Kerz kuit ! Kerz kuit I Aman m’a ma fias ! » Ce qui signifie : “Va-t’en Va-t’en ! Ici c’est ma place I » Plus tard, ce même gardien se confia à l’écrivain Anatole Le Braz qui rapporte ainsi son témoignage :

« Un certain jour, je me trouvais à nettoyer le fanal. Je m’entends appeler par mon nom : « Henri ? ». Je réponds : « Mais quoi ? — Eh bien, descends ». Or j’étais seul au phare. Je descends au trou de débarquement, pensant que quelque pêcheur m’appelait. Personne. Je reste bête.

« Un autre jour, un de mes cousins était venu passer quelques jours avec moi pour me tenir compagnie. Nous étions en train de prendre le café. Tout à coup, on entend du bruit comme si l’on avait raboté, scié. L’autre me demande : « Qu’est-ce que c’est ? — Oh I Je ne suis pas étonné, toutes les nuits c’est la même chose ». Moi, j’y étais fait. « Attends, je m’en vais les prier de venir en notre compagnie », dis-je en plaisantant. Je n’eus pas plutôt parlé, que je reçus comme un choc électrique, bousculé d’un côté à l’autre, et je tombe sur le carreau, comme foudroyé.

« Jusqu’à onze heures de nuit, je restai sans connaissance. L’autre s’était fourré au lit, pris de peur. Or nous n’étions certes saouls ni l’un ni l’autre. On dit que ce sont des revenants, des naufragés. Dans l’ancien temps, un homme est resté mourir de faim et on voyait même la trace de son corps sur la roche. Et c’est lui, disait-on, qui trouble les gardiens. Il y avait un endroit qui n’était pas de la même couleur que le reste, et on disait que c’était la teinte du cadavre. »

Alain Menou, le second gardien de Tévennec, « n’avait cure de telles fables ». Il tint le coup pendant sept ans, de 1878 à 1885, mais perdit la tête à son tour. Une malédiction planait-elle sur ce rocher ? Toujours est-il que cet endroit avait sinistre réputation. On a même dit et écrit qu’un exorciste avait été dépêché sur les lieux. En réalité, il semble seulement qu’un prêtre soit venu bénir le rocher. On y érigea aussi une croix de pierre, que la tempête brisa et qui fut ensuite remplacée par une croix en fer. Pour faire taire les fantômes, un ingénieur eut même l’idée de faire sauter quelques mines dans les grottes du rocher, afin d’en éliminer les oiseaux soupçonnés de parler à la place des morts. Enfin, à partir de 1893, deux gardiens furent affectés à la garde du phare.

Le maudit rocher n’en continua pas moins de porter malheur. Le gardien Alexis Kerbiriou décède dans les bras de son compagnon Corentin Coquet, ce dernier devant le veiller deux jours et deux nuits jusqu’à la relève. Plus tard, un autre gardien se sectionne l’artère fémorale en tombant sur son couteau. Il rend l’âme après s’être vidé de son sang. La tempête fait rage et dans l’attente de la relève, son compagnon doit mettre le corps au charnier. On le soupçonnera même du meurtre de son ami, avant de l’innocenter au vu d’un témoignage sans failles. On raconte encore qu’un gardien apprit, le jour de la relève, la mort subite de ses trois enfants.

Une telle série noire avait de quoi ébranler les esprits les plus sceptiques. Pour tenter de mettre un terme à la rumeur, la direction des Phares décide, en 1898, d’affecter désormais un ménage sur l’îlot. Mais le sort s’acharne sur ces couples coupés du monde. Le gardien Milliner meurt dans les bras de sa femme, faute de secours. Détail macabre, pour que son mari puisse être enterré en terre bénite, l’épouse décide de vider le cadavre de ses entrailles et de le conserver dans le sel en attendant la relève.

La famille Quéméré, qui succède aux Milliner, ne connaît pas une telle tragédie. Pour autant, sa vie à Tévennec n’est guère enviable, comme en témoigne Madame Quéméré, qui s’est confiée à Louis Le Cunff.

« Nous étions ravitaillés en principe deux fois par mois. Mais bien souvent le pain était rassis quand il nous parvenait. D’autres fois, il était détrempé et nous devions alors le jeter à la mer pour nous contenter de quelques biscuits. (…) Les hivers étaient effrayants et maintes fois nous avons dû hisser le « pavillon noir » afin de demander du secours pour des barques en détresse. L’hiver 1903 a été particulièrement terrible. Tout autour de nous, ce n’était qu’un bouillonnement de lames et d’écume. Nous sommes restés sans ravitaillement pendant cinq semaines. Et je me souviens qu’un jour, il nous fallut récupérer dans les rochers des biscuits véreux que nous avions jetés quelques semaines auparavant. Nous les avons lavés et passés au four et pendant plusieurs jours, ils constituèrent notre seule nourriture. Ajoutez à cela que l’eau de la citerne devenait saumâtre, à cause de la brume qui s’insinuait partout. »

Pour autant, les Quéméré affirment avoir connu au Tévennec « des moments de vrai bonheur ». Ils y resteront d’ailleurs durant cinq ans (1900-1905). Pendant cette période, le couple donne même naissance à trois enfants : Louis, Charles et Alexia. L’accouchement avait lieu à Penmarc’h ou à Sein et la maman regagnait son rocher avec son bébé. Pour que la famille puisse avoir du lait et du beurre, on déposa même sur le caillou — à titre expérimental et pendant une durée d’un an — une vache pie-noire que l’on nourrissait de fourrage, de choux et de betteraves régulièrement apportés par le ravitailleur. Il y eut aussi un cochon, dont on peut encore voir la crèche accolée à la maison.

En 1905, alors que les Quéméré se font affecter au phare des Moutons, c’est la famille Quéré qui prend la relève pendant deux ans, avant d’être à son tour remplacée par les Ropart.

Ces derniers ne garderont guère un bon souvenir de leur séjour à Tévennec. En effet, le père du gardien, venu rendre visite au jeune ménage, y est emporté par une lame. Et peu de temps après, au beau milieu d’une tempête, Madame Ropart accouche, prématurément, avec l’aide de son mari, d’un enfant qui ne vit que quelques jours. Pour finir, un ouragan arrache le toit de la maison.

C’en était trop ! L’administration prit enfin la sage décision de transformer le phare de Tévennec en feu permanent à gaz. Et le 7 février 1910, le Tévennec était livré à ses seuls fantômes. Le phare maudit n’en continua pas moins de hanter les esprits et d’alimenter sa propre légende.

En 1937, un journal allemand publiait ainsi un article intitulé La tour de la mort, prétendant que l’administration ne trouvait plus aucun volontaire pour garder le Tévennec parce que les six gardiens qui s’y étaient succédé y avaient trouvé la mort. Le premier meurt dans une maison de fous, après avoir saccagé le phare et tué l’un des pêcheurs venus voir ce qui se passait. Le second entend des voix et disparaît sans qu’on n’ait jamais retrouvé sa trace. Le troisième est retrouvé mort dans son lit quatre jours après son arrivée. Le quatrième, accompagné de son fils, se tranche la gorge avec un rasoir, après quoi son fils tombe dans un trou et se fait une fracture du crâne. Le cinquième est tué d’un coup de feu par sa femme… qui le soupçonne d’infidélité. Mais la morale est sauve car la meurtrière meurt quelques jours plus tard après avoir mis au monde un enfant mort-né.

Ce scénario catastrophe laissa au moins un lecteur sceptique. Peu après la parution de l’article, l’administration des Phares reçut en effet une proposition de service de Karl Schaffhauser, un habitant d’Heidelberg : « Comme je voudrais commencer une nouvelle vie loin de ma patrie, écrit celui-ci, et que je ne suis absolument pas superstitieux, je suis disposé à occuper cet emploi. »

Aujourd’hui encore, ce phare inspire la crainte, et les violents courants qui le ceinturent n’en sont pas la seule cause. « Méfie-toi du Tévennec ! » conseillent d’un air entendu nombre de Capistes et de Sénans. Pourtant, certains mystères pourraient bien s’expliquer. Ainsi, les fameux cris « kerz kuit » ne viennent sans doute pas de l’au-delà, mais plutôt d’un tunnel sous-marin traversant le rocher. Récemment découvert par deux plongeurs, Joël Arvor et Gérard Louarn, ce boyau d’une vingtaine de mètres de long part de la crique Ouest au bas de l’escalier, pour déboucher dans le Sud-Est, face au rocher de Guévellec.

Le phare de Longship, en Angleterre, est ainsi érigé sur un rocher percé d’une grotte et, par fortes marées, l’air qui y est comprimé s’échappe par une faille en faisant un bruit si effrayant qu’un gardien en est mort, tandis qu’un autre a vu ses cheveux grisonner en une nuit.

Les crierien évoqués par Anatole Le Braz qu’on « entend pousser des « iou » lamentables, au loin, dans la mer », ne seraient donc que les vulgaires borborygmes d’un siphon…

Armen dans la tourmente de la guerre

Bien qu’Armen n’ait jamais eu la réputation d’être hanté — encore que Rachilde y ait situé son roman fantastique La tour d’amour —, ce phare a été le cadre de plusieurs drames bien réels.

Le 15 janvier 1921, par beau temps et mer calme, le gardien-chef Sébastien Plouzennec qui observait un navire à la jumelle depuis la plate-forme, était emporté par une lame. Quand il refit surface, hors de portée du canon lance-amare, il s’écria simplement : « Adieu ! C’est fait, tant pis ! ».

Trois ans plus tard, le 13 décembre 1923, un incendie se déclarait dans la cuisine et la fumée envahissait l’escalier alors que les trois gardiens — dont un invalide : François Le Pape, unijambiste, gazé à Dixmude — étaient en train d’allumer la lanterne. Affolés à l’idée que le feu pouvait atteindre la cuve à pétrole, les trois hommes n’avaient d’autre solution que de descendre par l’extérieur. Henri Loussouarn et Hervé Menou s’accrochaient au câble du paratonnerre et Le Pape, à la seule force de ses bras, empruntait le cartahu. L’ingénieur Coyne nous raconte la suite :

« Les gardiens se trouvèrent dès lors dans une situation extrêmement critique, entre le phare qui flambait comme une torche au-dessus de leur tête et la mer qui était grosse et qui couvrait à chaque lame la plate-forme de soubassement. Les malheureux furent pris d’un affolement indescriptible. Réfugiés un moment dans le réduit à charbon, sous le soubassement du phare, en s’imaginant que la lanterne allait exploser, ils étaient prêts à se jeter à la mer avec leurs bouées de sauvetage. Ils se ressaisirent pourtant et luttèrent de toutes leurs forces contre l’incendie. Ils réussirent ainsi à atteindre la cuisine où le feu, faute d’aliments, s’était ralenti, et à le combattre avec quelques seaux d’eau, qu’ils devaient péniblement hisser par l’escalier. Vers trois heures du matin, ils étaient maîtres de l’incendie, qu’ils ne purent complètement éteindre qu’à huit heures. »

Bien sûr, il y eut bien d’autres émotions à Armen, des vacations interminables — jusqu’à cent un jour pour le gardien Noël Fouquet — des vagues de trente mètres capelant la tour… mais la période la plus difficile fut sûrement celle de l’Occupation. Réquisitionné par les Allemands, le phare allait alors vivre des moments de tension dont on s’étonne qu’ils n’aient pas encore inspiré un romancier ou un auteur dramatique.

Dans un huis-clos étouffant, deux gardiens français travaillaient sous la surveillance de trois marins allemands. Le phare était alors allumé sur ordre, juste le temps nécessaire aux bâtiments de la Kriegsmarine pour se repérer avant d’entrer en rade de Brest.

On imagine aisément les difficultés de cette cohabitation, accentuées par la barrière linguistique. Comme chaque groupe fait sa cuisine à part, les gardiens dont le régime est plutôt maigre — il y eut des cas de scorbut —, reluquent volontiers l’appétissante cochonnaille de leurs gardes-chiourme. Il y a du chapardage dans l’air !

Pour tout dire, les gardiens sont souvent exaspérés par les compagnons qui leur sont imposés. Un jour, François Violant et Le Gall écriront même à l’ingénieur Le Scour pour se plaindre de l’attitude de certains Allemands. Cette note en dit long sur l’ambiance qui régnait à Ar-men à cette époque.

« Le 21 mai, écrivent-ils, après une charge de quatre heures la veille, nous avons trouvé la batterie à plat, et un de ses camarades nous a appris que le marin Tunat avait écouté la musique jusqu’à une heure du matin, et, sans doute pour que le courant défile plus vite, il avait laissé le bouton rouge de chauffage des lampes d’émission sur « marche », au risque de mettre toute la batterie dans le sac. Le gardien Violant, voulant lui faire une observation, a reçu pour toute réponse un coup de pied dans les jambes. Nous avons mis le sergent au courant. Souvent, malgré notre interdiction, il enlève les rideaux pare-soleil pour faire sécher son linge dans la lanterne, alors l’appareil est toujours couvert d’humidité. On a beau lui faire des observations, il ne nous écoute pas. Certains autres n’ont pas le courage de descendre aux cabinets et urinent de leur chambre dans l’escalier. »

En dépit de ces récriminations, le gardien Violant n’hésitera pas, le 13 octobre 1941, à sauver un marin allemand d’une noyade certaine. Willi Schadka, inconscient du danger, s’était jeté à la mer pour récupérer le cormoran qu’il venait d’abattre avec son Mauser — les Sénans appréciaient beaucoup ce « gibier de mer ». Témoin de la scène, le gardien se porta à son secours. Cet acte de bravoure valut à Violant une prime de cinq cents francs et… deux cigares, et à un ingénieur des Ponts et chaussées prisonnier en Allemagne, la liberté.

En 1943, l’heure n’est plus aux récompenses. Pour mieux contrôler le trafic maritime, les autorités allemandes interdisent purement et simplement l’accès des petits ports. C’est ainsi que les havres de Poulmostrée — un simple débarcadère situé au Nord de la pointe du Raz, au pied de l’actuel Hôtel de l’Iroise — puis de Bistrée — au Sud du cap — sont interdits. Désormais, la vedette, basée à Sein, doit rallier Audierne pour y chercher les gardiens de la Vieille, et ces derniers, qui résident à Plogoff, sont obligés de faire le même trajet par la terre. Autant de frais supplémentaires qui conduiront l’administration des Phares et balises à faire évacuer son personnel du phare de la Vieille, en janvier 1944.

Peu de temps auparavant, les Allemands envisageaient même la destruction de certains phares. Seize bombes, totalisant mille kilos d’explosif, avaient ainsi été placées dans la tour d’Armen. « Sous clefs, dans la chambre du caporal, précise le gardien Violant, les dispositifs de mise à feu sont prêts à être mis en place. » Par chance, l’occupant se ravisa et décida simplement d’éteindre le phare. Les 3 et 4 janvier 1944, un ingénieur allemand faisait déposer les optiques et le mécanisme de rotation, y compris le mercure contenu dans les bouteilles. Ce matériel était entreposé à l’île de Sein. Quant aux bombes, elles seront également évacuées, mais pour être placées dans les phares de Sein, de Men-Brial, et les fanaux du Chat et du Guéveur.

En fait, seul le phare de Sein sautera, le 4 août 1944. Son remplaçant sera inauguré huit ans plus tard. Quant au phare d’Armen, il fonctionnera quelque temps avec un feu provisoire avant de retrouver ses optiques et son équipement d’origine, le 22 novembre 1944. Sans doute les Allemands avaient-ils compris qu’en détruisant cette indispensable sentinelle, ils auraient mis en péril leurs propres navires.

Après la guerre, la vie des gardiens d’Armen va reprendre son cours normal. Peu à peu le perfectionnement des moyens de communication fait reculer l’isolement. Mais la mer dicte toujours sa loi. En décembre 1960, Georges Thomas, qui souffre d’un phlegmon, ne peut être secouru, des rafales de soixante nœuds empêchant l’hélicoptère de la protection civile de lui treuiller des médicaments. C’est son compagnon, René Corfdir, qui, guidé par les conseils du docteur L’Hari-don de l’île de Sein, doit lui donner les premiers soins.

Impitoyable pour les hommes, la mer l’est aussi pour cette tour qui prétend lui résister. Le 7 mars 1962, à 16h, elle fait exploser trois carreaux de la cuisine pour s’engouffrer dans la pièce et défoncer la porte des toilettes. Ses coups de boutoir sont si violents que toute la maçonnerie en tremble. Le gardien Carval note qu’un baromètre tombe et se brise, qu’un extincteur se vide de son contenu. Un mois plus tard, c’est la porte d’entrée qui est arrachée…

Les hommes qui ont bâti les phares du raz de Sein puis ceux qui ensuite ont entretenu leurs feux nous ont donné une belle leçon de courage. Leur histoire s’achève aujourd’hui, avec l’automatisation des phares. Une autre aventure commence, technologique celle-là, qui fera l’objet d’un prochain article.

Bibliographie : René Pichavant : Sein, Prie des cormorans bleus. Anatole Le Braz : Les des bretonnes. Archives départementales du Finistère (Quimper).

Remerciements : aux patrons et équipages des vedettes de re-lève, aux gardiens des phares du Finistère, à Mireille Sabatier, Raymond Capitaine, Jean Floch, M. Simon, Brigitte Barvec, Bénédicte Lecomte, Olivier Beurotte, Marie El Caïdi-Guilcher, Henri Le Gall, René Pichavant, Jean-Pierre Gestin, René Lou-hautin, Jean Guénolé, Louis, Daniel et Annie Quéméré, Philippe Henwood, Lucienne Zeer, Georges et Gilbert Thomas, Famille Plouhinec de Lescoff, Roger Gatgadennec, Marial= Lapait et Armande Moullec, Vinoc et Marie-Pierre Moullec, Marie-Hélène Droff, Jean-Luc Formen, Pascal Milliner, M. Aimé, Epshom de Brest, Claude Marx et ses collaborateurs de la Protection civile.

Source: Le Chasse-marée

Commentaires

Enregistrer un commentaire