L’épopée des phares du raz de Sein

Par Noël Le Hénaff

Sur la carte particulière de la chaussée et du raz de Sein dressée en

1817, l’ingénieur hydrographe Beautemps-Beaupré écrivait

l’avertissement suivant : « Le grand plateau de roches, connu sous le

nom de chaussée de Sein, est tellement dangereux, dans toute son

étendue, que nous pouvons affirmer que tout navigateur qui le

traversera, sans le secours d’un bon pilote de l’île de Sein, ne devra

son salut qu’à un heureux hasard. Nous ne pouvons pas espérer d’avoir

trouvé toutes les roches à craindre qui existent à l’extrémité de cet

affreux récif. »

Vingt-deux ans plus tard, bien que le phare de Sein et celui du Bec du raz aient été érigés (respectivement en 1830 et 1839), ces parages demeurent très dangereux, la nuit, notamment pour les navires venant du golfe de Gascogne. En effet, la chaussée de Sein se prolonge dur huit milles dans l’Ouest au-delà de l’île, en une véritable herse de roches dont certaines ne découvrent qu’aux fortes marées. En observant le feu du raz par celui de Sein à l’ouvert l’un de l’autre, le navigateur situe sa position à l’approche de la chaussée, mais il sait que lorsqu’il aligne parfaitement ces derniers, il doit se tenir très au large sous peine de donner sur une basse.

De surcroît, par temps couvert, la portée de ces phares n’atteint pas la limite des dangers. Ainsi Bonami l’une des roches les plus occidentales de la Basse Froide à l’extrémité de la chaussée appelée aussi Vajin, gît à treize milles du feu du raz.

Sur cette chaîne d’écueils orientée perpendiculairement aux courants, les houles venues du large brisent presque toujours avec fureur. C’est une véritable nécropole de navires que les Sénans ont baptisée Ar veret nevez (le nouveau cimetière).

Armen : quatorze ans de courage

Afin de faciliter l’accès de la rade de Brest, la Commission des phares engage, en 1860, une étude pour améliorer l’éclairage des différentes routes conduisant au goulet. Une équipe constituée d’ingénieurs et d’officiers de marine et dirigée par Maitrot de Varennes, est alors envoyée en mission en Iroise pour y repérer les rochers où l’édification d’un phare est possible. Plusieurs sites sont ainsi retenus : au Nord, la roche du Four (on avait d’abord pensé à celle du Diamant) qui marque l’entrée du chenal du même nom; au Sud, la Vieille et Tévennec qui balisent le raz de Sein.

Les hommes embarqués sur le Souffleur (voir Le Chasse-Marée n° 51) sont plus perplexes en ce qui concerne l’éclairage de la route du Sud-Ouest, celle qui passe au large de la chaussée de Sein. A l’extrémité de la Basse Froide, aucune tête de roche émergeant à marée basse ne semble offrir une assise suffisante pour l’établissement d’un phare du premier ordre. Les ingénieurs ont bien reconnu trois roches dans ces parages — Madiou, Schomeur et Armen — mais les deux premières découvrent à peine et la troisième, cotée à 4,20 m au-dessus des plus basses mers, semble pratiquement inaccostable et dépourvue d’une assiette suffisante. Faute de mieux, ils se rabattent sur Neurlac’h, une roche située à cinq milles en dedans des étocs les plus éloignés. Un choix refusé net par la Commission des phares « comme n’étant pas de nature à améliorer l’état actuel des choses, autant que l’exigent les intérêts de la navigation ».

Inviolable Basse Froide

L’année suivante, le préfet maritime demande à la même équipe de profiter de la grande marée d’avril pour explorer encore l’extrémité de la chaussée. Délaissant Madiou déjà sondée, d’une surface insuffisante et à la base de laquelle on trouve à basse mer des brassiages de douze à vingt mètres, elle suit l’avis des pilotes de Sein et reconnaît la roche Place Adam située à cinq cents mètres dans le Sud de Madiou. Malheureusement, cette basse, donnée comme la plus large de la Basse Froide, n’offre en fait qu’un plateau insuffisant, et sur le sommet de sa base, il reste trois mètres d’eau à marée basse. Enfin, les fonds sur lesquels devraient se prolonger les enrochements atteignent vingt à vingt-quatre mètres.

De guerre lasse, les hydrographes du Souffleur qui ont prospecté les lieux à trois reprises — deux fois en vive-eau et une fois en morte-eau — concluent ainsi leur rapport : « Il n’y a sur la partie occidentale de la chaussée, connue sous le nom de Basse Froide, aucune roche susceptible de servir d’assise à un phare. La construction d’une base artificielle constituerait une entreprise gigantesque présentant des difficultés inouïes et nécessitant des dépenses énormes se chiffrant par millions, que l’administration n’est pas en mesure de supporter. La profondeur des fonds, les pointes de roches dont ils sont parsemés et la violence de la mer et des courants, ne permettent pas non plus de songer à l’installation d’un feu flottant qui ne résisterait pas un seul hiver à l’assaut des tempêtes. »

On ne saurait pourtant renoncer, d’autant que vient d’être créée une ligne transatlantique française (Le Havre-New York) qui fait escale à Brest. Le Napoléon III, le Saint-Laurent, le Washington, le La Fayette, le Ville de Paris, le Pereire, tous ces paquebots déplaçant plus de 6000 tx et propulsés par des machines de 1 200 à 1 300 ch sont tenus à une H.P.A. (heure prévue d’arrivée) la plus précise possible. Ils ne peuvent s’offrir le luxe d’attendre le jour pour gagner la rade de Brest, comme le font parfois les navires de guerre ou les long-courriers.

Certes la route du Nord-Ouest s’est améliorée grâce au phare du Créach allumé en 1863 à la pointe d’Ouessant, et à celui des Pierres Noires érigé huit ans plus tard à cinq milles dans le Sud de Molène. Mais la chaussée de Sein, et sa Basse Froide restée dans l’ombre, mérite toujours sa réputation de cimetière de bateaux.

Aussi la Commission des phares ordonne-t-elle de nouvelles études et une reconnaissance hydrographique complète des lieux. La roche Armen en particulier devra faire l’objet d’observations approfondies. Les autres roches prospectées ont en effet été éliminées en raison de leur trop faible hauteur, de leur exiguïté ou de leur position trop éloignée des derniers récifs. A tout prendre, Armen présente au moins l’avantage d’être à la fois suffisamment occidentale et plus élevée que ses voisines.

Le 13 novembre 1865, la mission dirigée par l’ingénieur Georges de Joly quitte Brest à bord du baliseur Armorique. Après une escale à l’île de Sein pour y embarquer le pilote Coquet et le capitaine Fouquet, le vapeur met le cap sur Armen.

« La mer, rapporte de Joly, s’agitait au fur et à mesure que nous avancions sur la chaussée. A cinquante mètres de la roche, les lames devinrent si fortes, qu’il fallut regagner le large. Il était environ 16 h et la mer était basse à 17 h 45. La roche qui « découvre » à mi-marée, eût dû commencer à être visible. Nous avons pu effectivement l’entrevoir, mais seulement pendant le court instant où le nuage d’écume qui l’enveloppait s’était dissipé; nous avons pu alors nous faire une idée approchée de sa forme et de ses dimensions.

« On ne peut songer à y faire un ouvrage en maçonnerie, les dimensions sont trop faibles. » Et l’ingénieur de conclure : « Quelque incomplet que serait l’éclairage en s’arrêtant à Neurlac’h, nous craignons que ce soit là la seule solution, incomplète il est vrai, mais qui apporterait déjà une grande amélioration à la navigation dans ces difficiles parages. »

Ce sera Armen

Ce n’est pas l’avis du directeur des Phares qui, en mai 1866, confie à l’ingénieur hydrographe Ploix une nouvelle mission d’approche d’Armen. Mais la tentative d’accostage échoue. Tout au plus parvient-on à longer la roche sur une quinzaine de mètres. Cela n’empêche pas M. Ploix de conclure avec un relatif optimisme : « C’est une œuvre excessivement difficile, presque impossible; mais peut-être faut-il tenter l’impossible eu égard à l’importance capitale de l’éclairage de la chaussée. »

Le sort en est jeté ! C’est sur Armen que devra être érigé le phare. Georges de Joly, à qui vient d’en être confiée l’entreprise, se met aussitôt au travail. Installé à Sein, il sensibilise avec diplomatie la population et forme une commission composée du syndic, de cinq pilotes et d’un vieux pêcheur qui, en 1817, avait aidé Beautemps-Beaupré à lever sa carte de la chaussée. Une démarche d’autant plus difficile que la quasi-totalité des Sénans s’exprime en breton.

En août 1866, la roche toujours inaccostable est longée de très près. Georges de Joly en ramène de précieux croquis, qu’il confronte aux indications des îliens. Mieux,M. Thymeur, le syndic de l’île, réussit à grimper sur le rocher. Il le mesure au moyen d’un bout, et en ramène un échantillon : « Un gneiss assez dur, sauf en quelques points où il y a décomposition. »

Ces informations confirment, pour une part, ce que M. de Joly sait déjà : « Que la roche mesure douze à quinze mètres de long aux basses mers, sur sept à huit mètres de large; que sa surface est inégale; qu’elle est divisée par de profondes fissures et que, presque accore du côté de l’Est, elle s’incline en pente douce à l’opposé. » L’ingénieur note aussi que l’on peut accéder au rocher par le Nord-Est avec le courant de flot ou par le Sud avec le jusant. La hauteur d’eau dans ces deux passes autorise même le passage de bateaux de fort tonnage. Il observe encore que les deux basses situées à cinquante mètres environ, au Nord-Ouest et au Sud-Est, provoquent une houle moyenne et qu’en conséquence, il vaut mieux attendre une morte-eau, la fin du flot ou le commencement du jusant pour aborder.

Cette manœuvre reste toutefois extrêmement risquée en raison des courants violents aux abords de la roche. M. de Joly les estime à cinq noeuds en morte-eau, alors qu’en fait ils peuvent atteindre neuf nœuds. Il précise : « En réalité, ils font le tour complet du compas. Ils viennent frapper contre une des faces de la roche et, du côté opposé, existe un remous d’une surface un peu supérieure à la sienne.

« Celui-ci, pendant les grandes marées, est fort agité. Il s’y produit des tourbillons rapides, dans lesquels il serait impossible de se maintenir. Dans les mortes-eaux au contraire, le calme qui y règne est assez prononcé pour qu’on puisse maintenir facilement dans l’intérieur un navire au mouillage. Les marins prétendent que des bâtiments de 200 à 300 tx seraient ainsi à l’abri et pourraient y séjourner par les temps où la roche serait accostable, pendant près de trois heures. La seule précaution à prendre serait de changer de mouillage au moment du renversement du courant, opération qui pourrait se faire sans peine. »

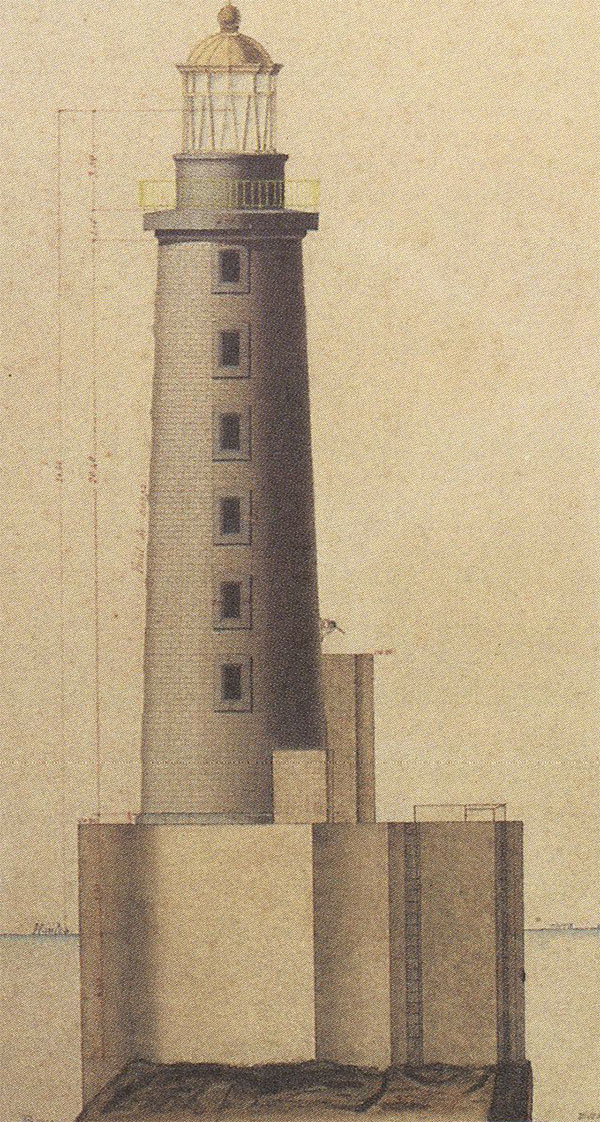

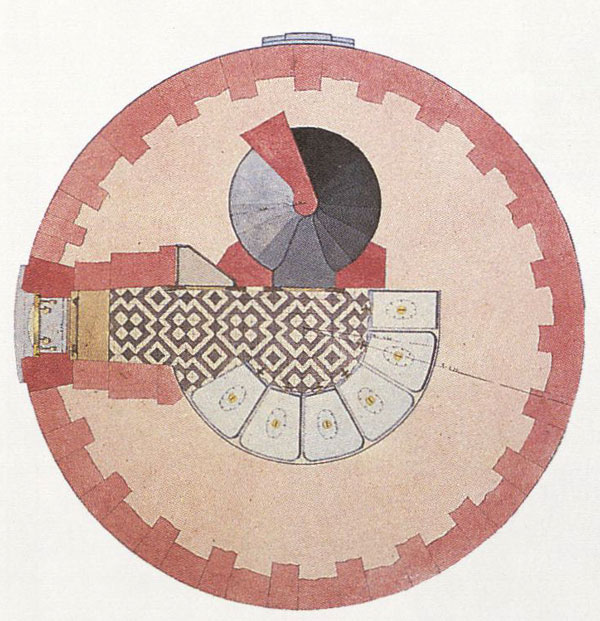

Le 26 novembre 1866, la Commission des phares décide « qu’il faut essayer d’établir un massif de maçonnerie sur la roche d’Armen, en lui donnant de telles dimensions qu’il puisse servir ultérieurement de base à un phare ». Sans attendre, M. de Joly ébauche le plan de construction suivant : »Percer sur toute la surface de la roche des trous au fleuret, espacés de un mètre, sur l’emplacement de l’édifice et quelques autres en-dehors de cette limite, tant pour la fixation d’organeaux d’accostage, que pour frapper les haubans d’échafaudages à venir. Des goujons de fer galvanisés, de 6 cm d’équarrissage pour un mètre de long, scellés dans les trous de 30 cm de profondeur fixeront la maçonnerie au rocher, faisant bloc avec les différentes parties des fissures. Cette maçonnerie, constituée de petits moellons de granit brut et de ciment de Médina-Parker gâché à l’eau de mer, sera en outre encastrée dans une rigole circulaire creusée dans le rocher.

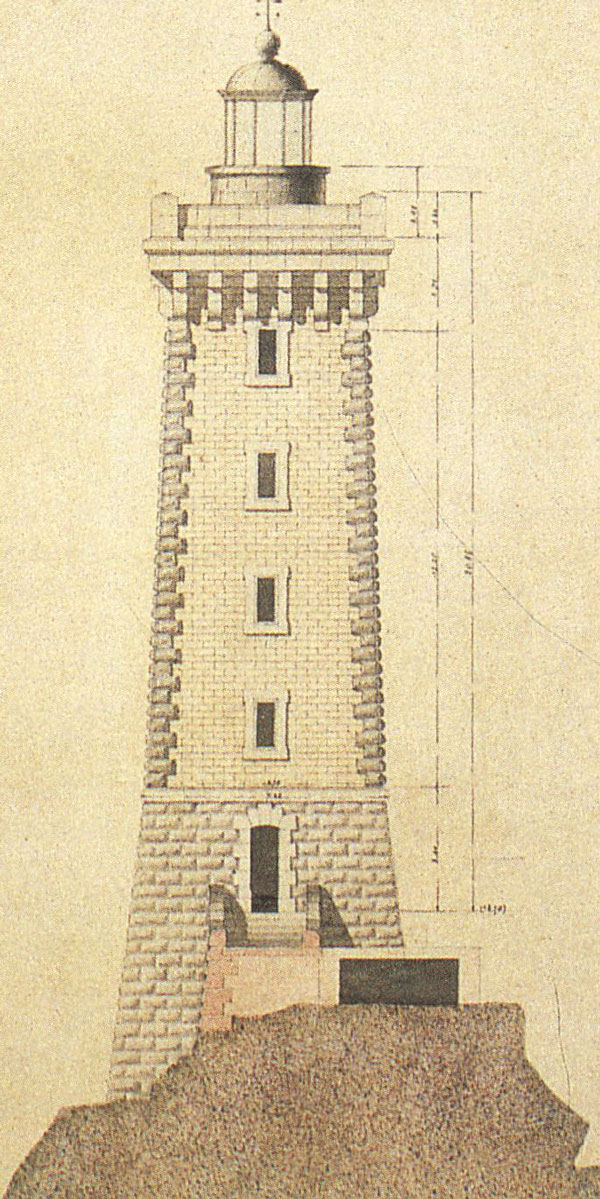

« Jusqu’au niveau des plus hautes mers, le phare aura un diamètre de 7,20 m obligé par la surface du rocher, puis 6,80 m pour les deux mètres suivants. Son diamètre intérieur passera de 3 m dans le bas, à 3,30 m dans le haut, par le jeu d’une diminution d’épaisseur des murs : de 1,75 m en bas, il sera à 0,80 m au-dessous de la corniche de couronnement.

« Les attentions les plus extrêmes doivent régir cette construction », prévient l’ingénieur, qui spécifie que « des goujons verticaux, cerclés de solides chaînes d’acier, armeront la maçonnerie dans son élévation. »

De plus, pour garantir l’adhérence des différentes épaisseurs de maçonnerie exécutées au fil des marées, la surface devra à chaque fois être décapée de ses coquillages et algues, par de l’acide chlorhydrique, puis soigneusement piquée au marteau.

Marins et maçons

Reste à régler le problème délicat de la main-d’œuvre. Les premières avances faites par l’ingénieur auprès dg îliens se soldent par un échec cuisant. « Notre proposition a été mal accueillie, écrit Georges de Joly à son supérieur. Si les habitants de l’île de Sein forment d’intrépides marins, toute autre occupation que la pêche leur paraît indigne d’eux. Ceux que nous avons vus, ont refusé nettement de se livrer à un travail de cette nature, en se rejetant sur leur inexpérience, et quoique nous ayons pu dire pour les décider, ils nous ont répondu que nous pouvions trouver sur « la grande terre », des ouvriers habiles. Eux-même se chargeraient volontiers de les conduire sur les rochers, mais c’était là tout ce qu’ils savaient faire. Nous doutons qu’on les fasse changer d’avis.

Pour convaincre les Sénans, il fallait faire preuve de témérité et de diplomatie. Leur montrer l’exemple en débarquant sur la roche; ce qui fut fait, pendant un quart d’heure, le 16 avril 1867; les sensibiliser en restaurant les digues qui protégeaient leur île, ébranlées par les raze de marée de 1865 et 1866. Ce geste et cet exploit ont eu raison des réticences des îliens dont beaucoup ont alors accepté de travailler à Armen, en compagnie des maçons du Cap-Sizun .

Le personnel recruté s’entraîne au percement des trous sur une roche de l’île, que l’on pouvait encore voir il y a peu (elle est désormais recouverte de béton). L’administration lui fournit les outils et des espadrilles de toile pour prévenir les glissements, tandis que la Société centrale des naufragés les équipe de ceintures de liège.

Dès que le temps et la marée le permettent, les ouvriers embarquent dans la chaloupe à vapeur qui traîne en remorque plusieurs canots chargés de pierres et de ciment. Le convoi fait en sorte de venir à toucher la roche deux heures avant la basse mer. En cette année 1867, le bilan est plutôt maigre. Le temps passé en mer et sur la roche s’élève à cent heures. Mais Armen qui s’est refusée à treize reprises, n’a été accostée que neuf fois; au total, les hommes y ont creusé quinze trous en huit heures de travail effectif.

« Dès qu’il y avait une chance d’accoster, note un ingénieur, deux hommes descendaient sur la roche munis de leur ceinture de sauvetage, se couchaient sur elle, s’y cramponnant d’une main, tenant de l’autre un marteau et travaillant avec une activité fébrile, incessamment couverts par la lame qui déferlait par-dessus leur tête. Si l’un d’eux était entraîné par la force du courant, sa ceinture le soutenait et une embarcation allait le repêcher pour le ramener au travail. »

Par mesure de précaution, les ouvriers sont également équipés d’une ceinture de gymnastique dotée d’un anneau permettant de les relier par un bout aux organeaux scellés dans la roche. En outre, une bigue faisant saillie sera encastrée dans l’une des fissures afin de faciliter les opérations de débarquement.

L’année suivante la tâche se complique car les ouvriers doivent travailler à des endroits qui découvrent à peine. Mais, l’expérience aidant et l’appât de primes ajouté au bénéfice d’une belle saison, font qu’au terme de dix-sept accostages pour dix-huit heures de travail, quarante trous sont effectués ainsi que les dérasements nécessaires à l’édification de la première assise de maçonnerie. Le conducteur Lacroix qui accompagne ses ouvriers sur la roche risque sa vie à plusieurs reprises. Ce qui lui vaut à la fois une injonction à la prudence de la part de ses supérieurs et les félicitations du ministre des Travaux publics.

C’est le 20 mai 1869 que la construction proprement dite est entreprise. Après le scellement des goujons dans les trous au moyen de joints dits de « Vassy », les fondations en petits moellons bruts sont montées avec du ciment de Médina-Parker gâché à l’eau de mer. Ces pierres de granit bleu proviennent des carrières de l’aber Ildut, près de Brest. Mais les essais révéleront bientôt que le granit de Kersanton adhère mieux au mortier, de sorte que la base du phare sera achevée avec ce matériau qui servira ensuite pour tout le reste de la construction.

On l’imagine aisément, le chantier est périlleux. Sur la roche, les lames menacent sans relâche et parfois arrachent des mains de l’ouvrier la pierre qu’il s’apprête à placer. Le danger est tel qu’un marin expérimenté, adossé à l’un des pitons du rocher, doit surveiller en permanence la mer pour prévenir de l’arrivée éventuelle d’une déferlante.

Avec vingt-cinq accostages et quarante-deux heures et dix minutes de travail effectif, cette année 1869 est plutôt faste. Les ouvriers mettent également à profit cette campagne favorable pour améliorer les conditions d’accostage et de débarquement en établissant sur le plateau Sud-Ouest une plate-forme en maçonnerie rattachée à la construction. Cette saison voit aussi le comblement d’une profonde fissure où s’engouffraient les lames, franchissable jusque-là au moyen d’une passerelle de planches. Pour ce faire, on songe d’abord à combler la faille en y immergeant des petits sacs en toile serpillière contenant du ciment et des pierres concassées. Mais cette technique, efficace en eau stagnante, ne l’est pas à Armen. On doit donc recourir, comme pour les fondations, à des moellons maçonnés. A la fin de la campagne, le 7 octobre 1869, vingt-cinq mètres cubes de maçonnerie sont exécutés. Georges de Joly ne doute plus désormais du succès de l’entreprise et se félicite du travail de ses ouvriers : « Ils ont déjà amélioré la situation. Sans devenir téméraires, ils ont plus de sang-froid et exécutent les différentes manœuvres avec plus de sûreté. »

L’année suivante sera moins fructueuse, M. Planchat, l’ingénieur en chef à Brest, s’en plaint à Léonce Reynaud, le directeur des Phares : « La mer a été généralement moins belle qu’en 1869. Les accostages ont été par conséquent moins nombreux et moins faciles. Les événements — la guerre — ont été pour quelque chose dans l’amoindrissement des résultats obtenus. Ils nous ont frappés de stupeur et n’ont laissé à personne la liberté d’esprit nécessaire pour la conduite des grands travaux… » Bilan de cette saison 1870 : huit accostages seulement et onze mètres cubes de maçonnerie réalisés.

Au fil des campagnes

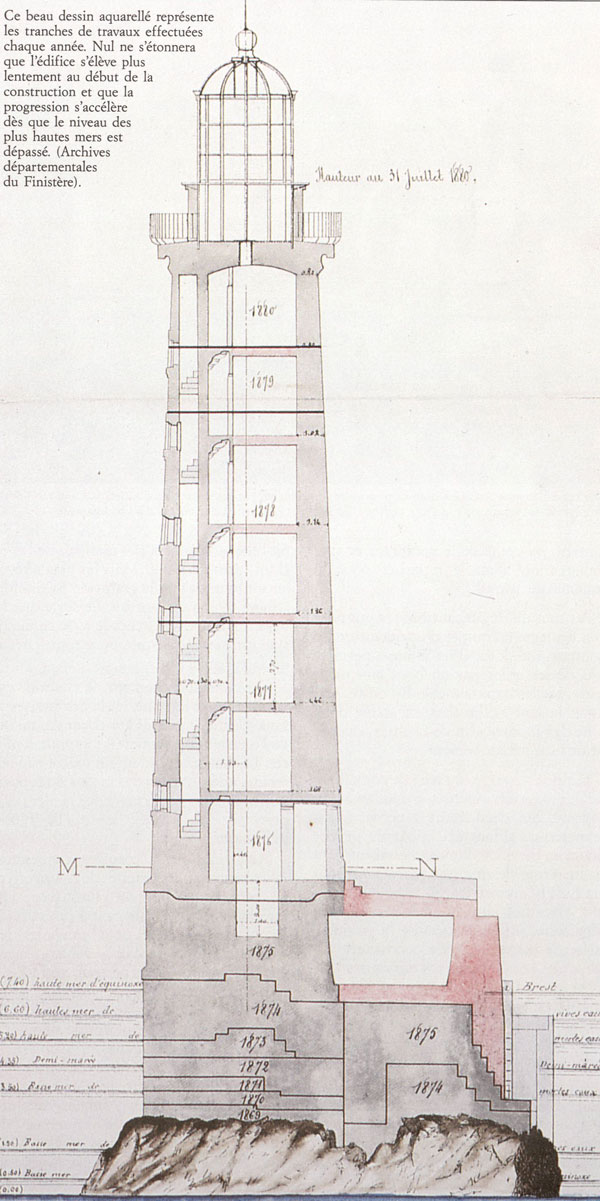

Les années se suivent et se ressemblent. Chaque saison se résume à deux chiffres : le nombre d’accostages réussis et le volume de maçonnerie exécuté; tous deux déterminés par les conditions météorologiques. A mesure que progresse le chantier, les hommes se donnent les moyens de travailler plus facilement. En avril 1873, des mouillages sont mis en place à l’Est et au Sud de la roche pour faciliter les manœuvres de débarquement. Amarrée à l’un de ces corps-morts, la barge de pierres et de ciment peut déposer son chargement sur le rocher à l’aide de son propre mât de charge. Ce système sera encore amélioré l’année suivante grâce à de nouveaux appareils de levage installés sur le chantier.

Mais Armen est un îlot perdu dans une mer semée d’embûches. La traversée de ces parages difficiles réserve parfois des surprises. Ainsi, la campagne de 1874 faillit mal tourner. Le 3 septembre, surpris par un coup de vent violent dans le raz de Sein, le voilier qui ramenait le personnel à Brest s’égare dans la boucaille et se retrouve devant l’île Tristan, au fond de la baie de Douarnenez.

Et le rocher n’offre pas plus de sécurité qu’un navire battu par les flots. A bord de ce vaisseau de pierre, les ouvriers doivent souvent interrompre leur travail pour laisser passer un grain violent. En dépit de leur équipement de sécurité, il arrive même qu’ils soient emportés par une lame. « Le 15 juin 1878, écrit Jean Sannier (revue Bretagne 1931-1932) la mer grossit tout à coup; les ouvriers sont embarqués en toute hâte et à grand peine. Un seul restait sur le chantier, quand il fut enlevé par une vague et jeté à la mer. Un bout de corde le sauve et il parvient à se cramponner à la roche. Mais il faut l’y reprendre. Au moment d’embarquer, une lame remplit le canot et quatorze des hommes qui le montaient sont engloutis. Ce n’est qu’après de longs efforts et à deux cents mètres du large, que les derniers peuvent être sauvés. Le lendemain, tous étaient de nouveau à leur poste. »

L’année suivante, on frôle à nouveau le drame. C’était le 25 juillet. Au départ de Sein, la mer est pourtant belle. L’accostage se fait sans difficulté, mais très vite il faut interrompre les manœuvres de débarquement car la mer, matée par le courant de flot, devient grosse et déferle sur la roche où se sont regroupés les ouvriers. Seuls deux d’entre eux, paralysés par la peur, sont restés agrippés à la corne du mât de charge. Ceux-là sont vite recueillis. Mais comment récupérer les autres, bloqués sur un rocher désormais inaccessible ? Pour s’en tirer ils n’auront d’autre choix que de se précipiter à l’eau et de nager jusqu’aux embarcations qui se tiennent hors de portée des déferlantes.

Durant la campagne de 1880, alors que le gros-œuvre est achevé, un nouvel incident se produit le 21 juillet, lors du départ du personnel. Cinq hommes qui venaient d’embarquer dans un canot sont précipités à la mer par deux déferlantes. Le canot ayant coulé, il faudra qu’une autre embarcation vienne à leur secours.

Tous ces risques encourus devaient inévitablement se solder par une tragédie. C’était le 24 juin 1881, dernière année de la construction, consacrée aux aménagements : boiseries, mobilier, peintures, installation de la lanterne et de l’optique. A présent, les ouvriers passent la nuit dans le phare. Seuls font la navette les Sénans qui assurent le ravitaillement quasi quotidien du phare en vivres et matériaux. Ce jour-là, la mer est grosse au moment du débarquement. Soudain, une lame énorme s’abat sur un canot et emporte deux hommes. Soutenus par leur ceinture de sauvetage, les deux naufragés sont recueillis moins de quinze minutes plus tard par la chaloupe à vapeur. Malheureusement, l’un d’entre-eux, Alain Riou, inanimé, ne peut être ramené à la vie : sa ceinture de liège était arrimée sur son ventre au lieu d’être relevée jusqu’au cou.

Cruelle pour les hommes, la mer n’épargne pas non plus l’ouvrage des bâtisseurs. Chaque mètre cube de maçonnerie apparaît alors comme une victoire sur l’adversité. A voir ainsi les tempêtes s’acharner à détruire ce que des hommes ont eu tant de mal à construire, on ne peut s’empêcher de songer au mythe de Sisyphe. En 1876, les bouées des mouillages chassent sous la pression des lames tandis qu’une vague emporte le treuil de la plate-forme. L’année suivante, c’est le ciment utilisé pour le soubassement (du Médina-Parker) qu’on suspecte de se décomposer au contact de l’eau de mer. Il faut dégrader le massif sur une épaisseur de huit centimètres et rejointoyer les pierres avec un autre ciment plus résistant : du Portland.

Armen s’allume

Enfin,le 8 août 1881, M. Le Ferme, inspecteur général des Services des phares, adresse à M. Fenoux, ingénieur en chef à Quimper, la note suivante : « Le journal officiel du 6 courant contient l’avis aux navigateurs annonçant l’allumage, à partir du 31 du même mois, du phare d’Armen. Ce feu devra être allumé à minuit dans la nuit du 30 au 31 août. » En effet, dès le lendemain matin de ce jour, le Service des phares et balises de Brest, recevait par T.S.F. — via Sein — un télégramme de confirmation : « Conducteur à ingénieur ordinaire Brest. Phare d’Armen a été allumé à minuit. »

Quatorze années de courage séparent ce message des premiers travaux entrepris en 1867.

Une tour fragile ?

Cette grande victoire cependant n’apaise pas la hantise des constructeurs de voir le phare s’effondrer. Ces craintes sont notamment inspirées par l’élancement exceptionnel de la tour, dont le diamètre de 7,20 m semble trop faible pour la hauteur de 34,50 m, soit un rapport de 0,21 alors que, par exemple, celui du phare du Haut-Banc du Nord, sur l’île de Ré, est de 0,37. Autre motif d’inquiétude : le ciment Médina-Parker qui a été utilisé pour les fondations. Bien que l’extérieur ait été refait, on s’interroge sur le cœur de la maçonnerie dont l’homogénéité n’est pas assurée.

En conclusion de la notice qu’il rédigera pour l’exposition de Chicago en 1887, Léonce Reynaud laissait déjà percer son pessimisme en écrivant que la roche « était fissurée », et que la base de la construction « n’inspirait qu’une confiance limitée ». Il ajoutait :. « Cette construction a été une entreprise plus hardie, plus téméraire pourrait-on dire, qu’aucune de celles du même genre. » Et Léon Bourdelle qui succédera à Léonce Reynaud à la Direction des phares, de renchérir : « Elle n’a été et elle n’est encore justifiée par aucun précédent. On ne peut citer aucun exemple qui soit de nature à rassurer, pas même le phare d’Eddystone (Angleterre), car les calculs qui ont été essayés pour vérifier sa stabilité ont conduit en somme à la mettre en doute, puisqu’ils ont eu pour con séquence de faire réduire la hauteur de l’édifice primitivement admise. »

La fragilité d’Armen restera longtemps une préoccupation pour la Direction des phares. Quinze ans après son inauguration, Léon Bourdelle écrit encore : « On ne saurait méconnaître que l’on se trouve à Armen en présence d’un aléa redoutable contre lequel il importe de prendre sans plus tarder toutes les précautions possibles.

« On pourrait soutenir toutefois que, s’il était permis d’avoir des craintes pour la stabilité du phare, durant sa construction, elles doivent se dissiper aujourd’hui après une expérience qui pendant une vingtaine d’années n’a donné aucun mécompte. Mais on est fondé aussi à objecter que cette démonstration n’est pas entièrement probante. Sans faire intervenir la décomposition des mortiers par l’eau de mer, on peut citer nombre d’ouvrages, notamment des tours-balises, qui ont été emportés après avoir longtemps résisté aux plus violentes tempêtes. Tel est le cas de la tour-balise des Fourches située dans le chenal du Four et renversée plus de dix ans après sa construction. (1)

« Pour moi, l’examen de ces faits me porte à penser que tout ouvrage qui travaille à l’extension, sous l’influence répétée des lames, est voué à une destruction plus ou moins prochaine, suivant que l’effort maximum dépasse plus ou moins la limite d’élasticité de la matière qui le constitue. Or, comme pour la maçonnerie cette limite paraît atteinte et même dépassée par des efforts très modérés, j’estime que l’on ne saurait avoir de garanties sérieuses de stabilité longue, sinon indéfinie, qu’à la condition de ne faire travailler que peu ou point, à l’extension, les maçonneries exposées aux actions souvent réitérées des lames. D’après cette manière de voir, il faudrait que le coefficient de stabilité d’un phare de mer, tel que celui d’Armen, fût égal à 4 ou peu inférieur (2). »

Les études révèlent donc que le poids d’Armen est insuffisant. Pour y remédier, Léon Bourdelle propose de « charger l’édifice avec des gueuses de fonte », mais aussi « de consolider la construction en augmentant son empattement et en l’étendant sur toute la partie utilisable de la roche.

« Il n’est pas douteux, conclut-il, qu’avec le phare d’Armen, nos devanciers nous ont légué une responsabilité lourde et une tâche difficile qui doivent éveiller toute notre attention et notre sollicitude. »

Les hommes

Conçue pour l’essentiel par Léonce Reynaud, la construction du phare d’Armen a été dirigée par messieurs les ingénieurs en chef des Ponts et chaussées Planchat et Fenoux. Ces derniers ont été assistés des ingénieurs de Joly (jusqu’en 1869), Cahen (1869-1873) et Mengin (1874-1881).

Conducteurs de travaux : Lacroix (jusqu’en 1869) et Probesteau ensuite.

Equipage de la chaloupe à vapeur : Fouquet (capitaine), Schott (mécanicien), Provost et Bloas (chauffeurs), Salou et Cloarec (matelots), Cadio (mousse).

Pilotes de l’île de Sein : Coquet et Noël Guilcher.

Marins de l’île de Sein et d’Ouessant : François Guilcher, Pierre Guilcher, Jean Guilcher, Noël Guilcher, Maréchal, Morvan, Avril, Campion, Paul Malgorn, Théodore Malgorn, Joseph Malgorn.

Chef maçon de la pointe du Raz : Yves Arhan.

Maçons de la pointe du Raz : Chevert, Rozen, Kerninon, Bloc’h, Pellé, Normand, Coatmeur, Guézingart, Pennamen, Lannou, Coz, Joly, Jean et Guillaume Bour, Alain Riou.

Manœuvres de la pointe du Raz : Canté, Lansonneur, Michel et André Coz, Cozic, Mathieu Kerloc’h, Guillaume Riou, Guillaume Bloc’h, Carval, Belbéoc’h, Kérisit, Gloaguen, Alain Pennamen, Clet Carval, Griou, Coquet, Gaïfas, Guillandre.

Charpentiers : Lorgeré, Michel Riou.

« Ces hommes, selon les mots du ministre des Travaux publics, qui inconscients à leur titre à l’admiration, ont à force d’énergie et de dévouement, assuré le succès d’une entreprise plus hardie, sinon plus téméraire qu’aucune du même genre. »

Travaux de consolidation

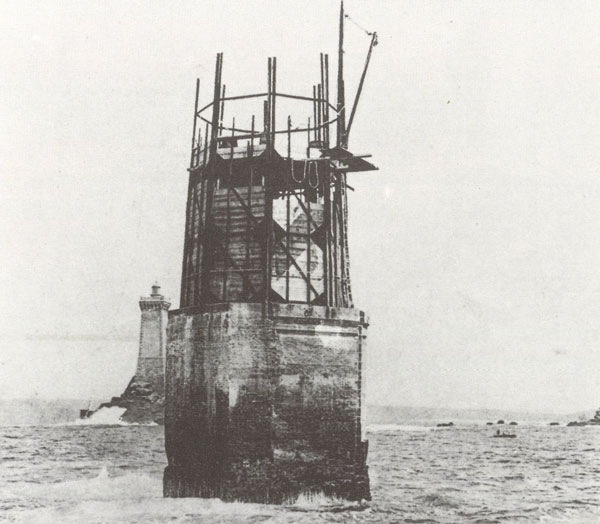

Dès lors, il ne restait plus qu’à passer aux actes. Les travaux de consolidation sont entrepris à partir de 1897.

Dans un premier temps, après avoir dégradé et rejointoyé toutes les pierres de parement, une enveloppe de cinquante centimètres d’épaisseur de ciment pur de Portland vient habiller la base à un mètre au-dessus du massif; puis un contrefort est dressé au Sud-Est de la roche pour une meilleure résistance à la lame. Cet ajout sera ancré au rocher grâce à une technique particulière expérimentée en 1879 aux Birvideaux (le phare situé entre Groix et Belle-Ile) : un trépan fixé à une poutrelle volante suspendue à une corniche de la tour. A l’aide de ce dispositif, des trous de trente à quarante centimètres de profondeur sont forés dans la roche pour y sceller des barres de fer servant d’armature à la maçonnerie qui va s’élever à une hauteur de 11,20 m, le niveau actuel de la plate-forme.

Cet ultime chantier s’achèvera en 1902. L’ensemble des travaux d’Armen aura donc duré quarante-cinq années.

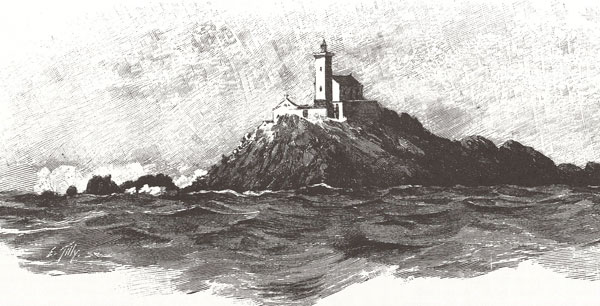

Tévennec, sentinelle solitaire

Situés à huit milles de distance, les phares du Bec du raz et de Sein ont longtemps été les seuls à signaler le raz de Sein. Mais le passage demeurait très dangereux dans la mesure où nombre d’écueils restaient dans l’ombre; le Pont des Chats au Sud-Ouest, les Barillets de Tévennec au Nord-Ouest, la barrière de rochers, dont la Vieille, à l’Est, que surplombe la pointe du Raz. Les pilotes n’avaient alors d’autre recours que de venir reconnaître la Vieille de près et de la contourner pour éviter les autres rochers, avec tous les risques qu’une telle manœuvre présentait dans le gros temps.

Aussi, dès 1860, la Commission des phares préconisait-elle la construction d’un phare du troisième ordre sur Tévennec, ainsi que d’un second sur la Vieille. Huit ans plus tard, Léonce Reynaud invite Georges de Joly à étudier le projet de l’édifice à construire sur Tévennec en spécifiant que « la construction serait traitée avec la plus grande simplicité et la majeure partie des maçonneries exécutées en moellons pris sur l’îlot ».

L’ingénieur se met aussitôt au travail et présente son projet le 12 mars 1869. Le phare de Tévennec consistera en une tour carrée de 2,40 mètres de côté sur 11 mètres de hauteur, du pied du socle à la plate-forme. Le feu sera situé à 25 mètres au-dessus du niveau des plus hautes mers. Une maison d’habitation y sera accolée pour y loger le gardien et le cas échéant sa famille. Cette maison d’une surface de 8,80 m sur 7,30 m comprendra une cuisine, deux « cabinets » et un grenier. La porte d’entrée sera ouverte à l’Est. Etablie à 14 mètres au-dessus des plus hautes mers, cette construction sera entourée d’une plate-forme de 4 m de large en façade et de 2 m à l’arrière. Au Nord et à l’Ouest, s’élèvera un mur de 3 m de haut sur 1 m d’épaisseur, tandis qu’au Sud et à l’Est, on se contentera d’un parapet de 0,50 m de haut. Un escalier taillé dans le rocher conduira au point de débarquement.

La construction du phare de Tévennec va durer quatre années : de la saison 1871 au 15 mars 1875, date de l’allumage du premier feu blanc clignotant. Au même moment, par décision ministérielle du 30 mai 1874, un fanal du quatrième ordre était allumé sur la pointe du Raz en avant du premier phare. Placé dans l’alignement de la Plate par le phare du Bec du raz et combiné avec celui de Tévennec, ce feu va contribuer, dans l’attente de la construction toujours ajournée d’un phare sur la Vieille, au système d’éclairage provisoire du raz de Sein.

La hantise des gardiens

Si la construction de Tévennec ne pose pas de réels problèmes techniques (légendes d’apparitions de fantômes mises à part), il en va tout autrement pour les gardiens, d’abord solitaires, puis à deux et en famille, qui s’y succèdent. La solitude, l’insalubrité, la superstition, en amènent certains à vivre atrocement leur quotidien, voire leurs hallucinations. Ravitaillés deux fois par mois, lorsque le temps le permet, ils ne sont relevés que tous les six mois.

Ces difficultés, ajoutées à l’importance relativement secondaire de ce feu depuis l’allumage de la Vieille en 1887, conduiront les ingénieurs à proposer, dès 1896, l’installation d’un feu permanent à gaz sur Tévennec. Cette modification est toutefois subordonnée à l’allumage de la tour-balise de la Plate dont la construction vient alors de commencer.

Démarrés en 1909, les travaux de transformation de Tévennec comprennent, outre le changement de la lanterne, la construction d’une tourelle d’accostage destinée au baliseur chargé du ravitaillement en combustible.

Une bouche d’approvisionnement part de cette tourelle et se prolonge par une, conduite jusqu’aux réservoirs de gaz prévus pour une autonomie totale de six mois. Le tube, encastré dans une rigole creusée dans le rocher, est noyé dans du béton. Le système sera mis en service le 7 février 1910. Depuis cette date, le phare de Tévenec, lugubre silhouette au large de la baie des Trépassés, est rendu à sa solitude.

Gorlebella, la Vieille dans les courants

Suite à l’avis de la Commission des phares exprimé en 1860 et 1861, le principe de la construction d’un phare sur la Vieille — encore appelée Gorlebella (la roche la plus éloignée) — est retenu et les ingénieurs sont invités à présenter, en 1862, un avant-projet (en même temps d’ailleurs que celui de Tévennec). Cet avant-projet de la Vieille est toutefois ajourné en raison des difficultés sans doute exagérées qu’il présente, et certainement aussi parce que d’autres chantiers — comme celui d’Armen — viennent d’être entrepris.

Pour ces raisons, on décide, dès 1872, de mettre en sommeil le projet de la Vieille dont on palliera l’absence par un système d’éclairage combinant le feu de Tévennec et le fanal du raz (allumé en 1874). Une solution provisoire qui, dans l’esprit du ministre des Travaux publics, est probablement appelée à durer jusqu’à l’achèvement de la tour d’Armen.

En, réalité, les travaux d’approche commenceront dès 1879, soit deux ans avant que s’allume le feu d’Armen. Il apparaît en effet opportun de faire travailler les ouvriers sur la Vieille lorsqu’Armen est « infréquentable », afin, disait Léonce Reynaud, « d’éviter la désorganisation des ateliers d’élite dont on dispose ».

En cette année 1879, cinq débarquements sont effectués sur la Vieille pour y étudier la roche, le régime des courants, les conditions d’accostage. Les pêcheurs de Sein, avec lesquels un marché à forfait a été passé, parviennent à forer quelques trous où sont scellés des organeaux d’amarrage. Six mètres cubes de maçonnerie sont même réalisés dans les parties basses par les maçons d’Armen, améliorant sensiblement les points d’accostage dont le plus important permet d’aborder au Nord-Est.

L’année suivante, la roche est accostée dix fois. Des organeaux et barres de scellement sont fixés. A présent, les trente-sept mètres cubes de maçonnerie réalisés forment, dans le Nord-Est de la roche, la base d’un massif destiné à servir ultérieurement de plate-forme de débarquement de matériaux. Enfin, dans une dépêche du 29 janvier 1881, le ministre des Travaux publics précise que « des renseignements recueillis et des résultats obtenus pendant les deux campagnes de 1879 et 1880, il ressort qu’on peut établir un phare sur la roche la Vieille, dans des conditions de dépense parfaitement en rapport avec les services à rendre ».

Et comme, dans le même temps, les travaux d’Armen s’achèvent, laissant disponible « un personnel qu’on a tout intérêt à utiliser », les ingénieurs sont aussitôt invités à peaufiner le plan de cet ouvrage destiné à recevoir un appareil d’éclairage du troisième ordre.

Trente accostages par an

L’entreprise est toutefois difficile. Les courants qui entourent presque continuellement la Vieille, avec une violence extrême en raison de la position du rocher allongé dans le sens du courant, ne ménagent que rarement des zones abritées.

La Vieille, en fait, n’est accostable qu’à certains moments, sur la face Nord en morte-eau pendant le flot qui provoque à cet endroit un remous s’étendant sur quarante à cinquante mètres. Au Sud, gisent des basses. A l’Est et à l’Ouest, le courant dont la vitesse varie de six à quinze nœuds, interdit tout stationnement. Bref, l’accostage n’est possible que dans la partie Nord et seulement trois jours avant et après le quartier de la lune, sous réserve que la mer soit parfaitement calme.

Aussi, l’ingénieur Fenoux, à qui vient d’être confiée l’exécution du phare, prévoit-il une campagne de cinq mois par an, à raison d’un jour de beau temps sur deux pendant les six jours de chaque quartier. Cela représente une trentaine d’accostages, soit approximativement les conditions d’Armen.

En dépit de ces difficultés, le chantier de la Vieille s’annonce malgré tout plus « confortable » que celui d’Armen. En effet, la roche émerge de quatorze mètres au-dessus des plus hautes mers et s’étend sur cinquante mètres en longueur et vingt mètres en largeur, offrant ainsi la possibilité de construire une plate-forme de vingt mètres sur dix.

Au terme de cette approche jugée satisfaisante, le ministre des Travaux publics donne, le 29 janvier 1881, son accord définitif pour l’érection de ce phare. Tirant parti de l’expérience d’Armen, les campagnes débutent le 1 mai de chaque année et les travaux s’organisent à partir de l’île de Sein où s’est installé l’ingénieur chargé de leur surveillance. Les pierres de taille et autres matériaux entreposés sur l’île sont ensuite transportés dans une grosse chaloupe pontée, contenant aussi les canots d’accostage, prise en remorque du petit vapeur où ont embarqué les ouvriers.

Trois corps-morts mouillés dans le Sud-Ouest de la roche permettent d’amarrer la chaloupe durant le flot et une partie du jusant, à petite distance des mâts de charge installés sur le rocher. Pendant ce temps, le vapeur attend sur une bouée un peu à l’écart, à moins que les vives-eaux ne le contraignent à aller mouiller en baie des Trépassés où il se tient prêt à intervenir au moindre signal.

Les premiers accostages sont mis à profit pour bâtir, dans un creux à l’Est du rocher, un petit abri maçonné pour accueillir les ouvriers, leurs vivres et leurs outils. Ainsi l’équipe peut-elle travailler sans discontinuer au dérasement de la roche lorsque le temps n’est pas trop mauvais.

La Vieille s’allume, le Bec du raz s’éteint

Le 5 août 1882, les maçonneries du soubassement sont commencées. Les trois saisons suivantes sont consacrées à l’exécution de la tour, achevée en 1886 avec sa plate-forme et une partie des travaux intérieurs, qui se poursuivent jusqu’en 1887.

Le phare quadrangulaire de la Vieille est flanqué à sa face Nord, d’une demi-tour ronde qui abrite l’escalier tournant. Au rez-de-chaussée, l’on trouve les citernes, divers matériels d’accostage et les groupes électrogènes. Viennent ensuite quatre chambres superposées accueillant respectivement le magasin des huiles, la cuisine, la chambre à coucher et la chambre de service. Le parement de l’édifice est traité en granit bleu de Kersanton, pour l’encadrement des ouvertures et les angles, et en granit gris de l’île de Sein pour le reste de la construction. La maçonnerie est hourdée au ciment de Boulogne et de Portland, gâché à l’eau de mer pour le soubassement et la plate-forme, à l’eau douce par ailleurs afin de mieux garantir la salubrité des logements.

L’architecture de la Vieille a été voulue ainsi par souci esthétique mais aussi pour éviter aux navigateurs de la confondre, de jour et par temps de brume, avec la tour voisine de Tévennec. Le feu fixe de la Vieille, situé à 33,89 m au-dessus du niveau de la mer, s’allume le 15 septembre 1887. Au même instant, les deux feux de la pointe du Raz s’éteignent, tandis que débute un nouveau chantier : celui de la Plate encore appelée « Petite Vieille ».

La colère des pêcheurs

A l’évidence, la mise en service des phares de la Vieille et de Tévennec est fort utile aux grands navires qui empruntent le raz de Sein. Il n’en va pas de même des pêcheurs locaux qui fréquentent la chausée et déplorent l’extinction de l’ancien feu « de la Montagne du raz » dont ils réclament le rétablissement à cor et à cri.

En effet, ce feu allumé en 1839 et situé à cent mètres au-dessus du niveau de la mer était presque toujours visible alors que les nouveaux phares sont fréquemment masqués par la brume et les embruns. Par ailleurs, les pêcheurs avaient l’habitude de relever ce feu par celui de Sein, un alignement qui, infléchi d’un degré dans le Sud, leur permettait de longer la chaussée sans danger jusqu’aux abords de l’île.

Nombre de pétitions signées par les pêcheurs de Sein, Plogoff, Primelin, Audierne, Plouhinec ou Douarnenez tombent sur le bureau du ministre des Travaux publics. « Si cet éclairage n’est pas rétabli, disent en substance ces marins, les bateaux qui se livrent à la pêche de nuit pendant plusieurs mois de l’année, vont se trouver dans la fâcheuse alternative de renoncer à ce genre de pêche et à la navigation de nuit, ou de voir un nouveau danger des plus redoutables s’ajouter à ceux qui ne leur font pas défaut dans leur pénible métier. Le grand feu du raz donne des pointes de Kermorvan et de Saint-Mathieu comme de celle de Penmarc’h, un point de direction sûr et toujours visible pour arriver au raz de Sein. De plus, l’entrée de nuit à l’île de Sein, auparavant sans problèmes, est à présent périlleuse. » (Pétition du 26 décembre 1888).

Le 11 juin 1889, le ministre des Travaux publics, soucieux de calmer le chœur de protestations qui ne cesse d’enfler, invite les ingénieurs à étudier les moyens de nature à compléter l’éclairage en place. Quelques mois plus tard, M. Le Corvaisier, conducteur des travaux, rendait son rapport. « L’éclairage actuel, écrit-il, est donc un peu inférieur à l’éclairage antérieur en ce qui concerne la navigation des bateaux de pêche sur la chaussée de Sein. L’importance de cette considération est assurément des plus secondaires (sic); on doit néanmoins rechercher s’il est possible de donner satisfaction aux pêcheurs à peu de frais et sans rien compromettre. »

Le Service des phares exclut toutefois le rallumage du feu éteint, tout comme l’idée avancée par les pêcheurs de Sein d’ouvrir un secteur rouge de 30° Ouest sur Armen, qui leur serait utile pour rentrer de nuit à l’île. Il propose par contre d’installer un feu catoptrique fixe du cinquième ordre, au premier étage du phare de l’île de Sein, émettant un secteur de lumière d’un degré dans l’axe de la chaussée, ce qui est réalisé au printemps 1890.

Peu après, un secteur blanc est également mis en service sur le feu de la Vieille, donnant de la pointe de Coumoudoc à la Basse Piriou, ce qui permet de longer en sécurité le versant Sud de la pointe du Raz. Malgré ces améliorations, d’autres pétitions continuent à être transmises au ministère jusqu’en 1892, réclamant avec une insistance égale mais inutile, le rallumage du feu du raz.

La Plate décapitée avant d’être achevée

Située à environ deux cents mètres à l’Ouest-Sud-Ouest de la Vieille, la Plate, qui couvre à mi-marée, représente toujours un danger pour ceux qui s’aventurent trop près du phare ou qui y sont entraînés par le courant. Il importe donc de signaler cet écueil et la décision d’y ériger une tourelle est prise le 26 juin 1886.

Le chantier s’ouvre dès l’année suivante. Exécutée en maçonnerie de moellons, la construction est ancrée sur des barres de fer scellées dans le rocher. Au terme de trois saisons difficiles la tourelle s’élève à 2,75 m au-dessus de la roche; son diamètre est de 4,50 m à la base avec un fruit latéral de un dixième. Après une interruption de cinq ans due à l’indisponibilité du vapeur retenu ailleurs, les travaux reprennent. Il faut en effet, comme le préconise M. Considère, ingénieur à Quimper, « exhausser l’ouvrage au moins jusqu’à huit mètres au-dessus du niveau des hautes mers, de manière à être en situation de recevoir un feu permanent!’ Cet ajout aura la forme d’un tronc de pyramide octogonal de 4,20 m de diamètre coiffant la tourelle existante.

Pour réaliser cet édifice, on choisit de couler du ciment pur de Portland dans un coffrage de madriers maintenus par des arêtiers en fonte. En août 1896, la tourelle s’élève à 9,50 m au-dessus des anciennes maçonneries. Il ne reste plus guère que quelques finitions à exécuter lorsqu’à l’occasion d’une violente tempête (le 4 décembre) la tourelle est décapitée à deux mètres de sa base. Selon M. Le Corvaisier, cette « avarie » serait due à un steamer désemparé qui aurait abordé l’édifice, peut-être en raison de l’extinction du phare de la Vieille provoquée par une vague de trente-trois mètres de haut.

La reconstruction après la tempête

Les travaux de reconstruction sont entrepris sans attendre. Sur des fondations élargies autant qu’il est possible sur ce rocher exigu, la nouvelle tour lestée de gueuses de fonte aux points les plus exposés à la houle, va s’élever à douze mètres (au lieu de huit) au-dessus des plus hautes mers.

Entreprise à partir de 1897, cette reconstruction s’étale sur douze ans; il est vrai que le chantier de la Plate n’est ouvert que lorsque celui d’Armen, alors en cours de consolidation, est impraticable, à condition bien sûr que l’état de la mer le permette. Interpellé sur le faible avancement des travaux, M. Le Corvaisier, qui dirige le chantier, explique ainsi les difficultés rencontrées : « Le courant est plus violent à la Plate qu’à Armen. Il atteint le long de la tour, une vitesse de onze noeuds qui produit un bouillonnement intense d’une puissance extraordinaire. Il constitue un danger pour les accostages. Il nous est arrivé par deux fois de quitter la roche en nous jetant à l’eau et en nous faisant remorquer à bord à l’aide d’un treuil. Ce moyen in extremis, s’il n’est pas très agréable, est très dangereux. »

Ces mauvaises conditions de travail ont contraint les ingénieurs à recourir à des techniques nouvelles destinées à faciliter la tâche sans compromettre la solidité d’un édifice aussi exposé. On a ainsi utilisé pour la maçonnerie une ossature octogonale constituée de fers entrecroisés. On a construit une plate-forme où les ouvriers peuvent travailler des journées entières, à l’abri des vagues. On s’est servi d’une bétonnière et d’un monte-charge électriques. Ces progrès ajoutés au concours efficace du Fresnel, l’ancien baliseur des Côtes-du-Nord, ont donné une nouvelle impulsion au chantier, à partir de 1906.

La tour achevée en 1909 est équipée d’un accumulateur à gaz d’huile. Le feu de la Plate s’allume l’année suivante, vingt-deux années après l’ouverture du chantier.

Depuis la première étude pour l’amélioration de l’éclairage en Iroise jusqu’au dernier coup de pinceau appliqué sur le ciment de la Plate, un demi-siècle s’est écoulé, qui a vu s’éclairer un à un les dangereux écueils de la chaussée et du raz de Sein : Tévennec s’est allumé en 1875 après quatre ans de travaux, Armen a suivi en 1881 après quatorze ans d’efforts, puis la Vieille en 1887 au bout de huit ans, et enfin la Plate en 1909, dont le chantier a traîné pendant vingt-deux ans.

Après l’épopée extraordinaire de ces bâtisseurs qui sautaient d’un rocher à l’autre en fonction de l’état de la mer pour mener à son terme leur mission impossible, une autre histoire tout aussi exceptionnelle allait commencer, celle des hommes qui prendraient le relais pour entretenir ces feux coûte que coûte.

Remerciements : Mireille Sabatier et Brigitte Barvec, pour leur empressement à faciliter mes recherches; M. le directeur du Service des phares et de la navigation à Paris; M. Durand-Raucher et Martine Guias, Service de l’équipement à Paris; MM. Simon et Capitaine, ingénieurs des Phares et balises de Brest; M. Gestin, conservateur du Musée des phares d’Ouessant ; Mme David-Riverieulx, musée de la Marine; M. Collet, Archives départementales du Finistère; Yvon Gogé, Almanach du marin breton; Mmes El Caidi Guilcher et Rinquin; MM. Le Gall, Millot, Peslin, Gargadennec et Colloc’h; la Bibliothèque de la Marine de Brest; la Bibliothèque municipale de Quimper; la Bibliothèque nationale; le Service hydrographique de la Marine à Brest; le Musée départemental breton à Quimper; le Musée de Bretagne à Rennes.

Bibliographie : Louis Le Cunff : Feux de mer, éd. André Bonne, 1954, Louis Le Cunff et Stanislas Richard : Sein, l’île des trépassés, éd. André Bonne, 1958. Charles Le Goffic : Sur la cote, éd. de Roccard, 1928. Emile Condroyer : Les hommes dans la tempête, éd. La Vie aujourd’hui, Nouvelle revue critique.

(1) Entre 1859 et 1924 quelque 35 tourelles ont été emportées par la mer au large du Finistère (Louis Le Cunff, Feux de Mer). La force d’une lame pour un phare exposé aux tempêtes est de l’ordré de 6 à 10 tonnes, jusqu’à 60 tonnes le m². (Emile Condroyer, Les hommes dans la tempête)

(2) Ce coefficient est généralement calculé en divisant la hauteur par le diamètre de la base.

Source: Le Chasse-Marée

Commentaires

Enregistrer un commentaire